トップメッセージ

2022年度の業績を振り返って

■高付加価値製品の出荷減少により減益となりましたが、売上高は15年ぶりに1兆円を超えました

2022年はウクライナ危機に伴い、世界はブロック経済化的な様相を呈しました。一方で、生産・消費に影響力が大きな中国では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を抑えこむための行動制限を実施し、さらに複合的な要因が絡み合って世界的なインフレ圧力が高まるなど波乱に満ちた1年となりました。このような中で、DICグループは新たに策定した長期経営計画「DIC Vision 2030」(2022年~2030年)をスタートさせました。

その初年度の業績は、売上高1兆542億円(前期比23.2%増)と15年ぶりに1兆円を超えました。主な要因は、2021年にドイツBASF社の顔料事業であるColors & Effects(以下、C&E顔料事業)を買収した効果が現れたこと、年間を通じてエネルギー・物流・原料コストの増加分を製品価格に適正に反映できたことなどにより大幅な増収となりました。売上高1兆円突破は通過点とはいえ、厳しい経済環境の中でグループ社員が一丸となって奮闘した成果です。

一方で、出荷状況に目を向けると、巣ごもり需要の反動から7月以降、特にディスプレイに関連するカラーフィルタ用顔料、デジタル関連や半導体まわりのエポキシ樹脂などの高付加価値製品の出荷が各地域で減少しました。

ウクライナ危機に端を発したエネルギー危機・インフレの加速で、ドイツを中心に欧州経済が落ち込み、特に10月以降は欧州のインキ・顔料事業で出荷が減少し、中国では経済減速の影響から製品全般の需要が低下しました。この結果、営業利益は397億円(前期比7.5%減)にとどまり、収益性と投資効率指標として重視するROIC(投下資本利益率)は3.6%となりました。

地政学的リスクが高まる中で2023年の世界経済の見通しは不透明感が増しており、今のところ本格的な市場回復は下期以降になると予想しています。

経営ビジョンを刷新し、気候変動にも対応

■─人は地球を必要とするが、地球は人を必要としない─

その意味をかみしめて新経営ビジョン・長期経営計画を策定しました

私は企業として持つべき視点は、“財務的利益の極大化”だけにとらわれない“社会的意義(サステナビリティへの貢献)の極大化”と考えています。これを実現するアプローチとして、持続可能な社会に必要とされる高付加価値製品を幅広い産業に提供するビジネスモデルによって収益性を高め、そこで得た利益を新事業や革新的な技術の開発、あるいはM&Aなどに投資し、同時に社員や株主などのステークホルダーに還元しながらDICグループが持続的に成長する構想を描いています。そのために事業ポートフォリオの最適化を図るとともに、社会的利益の追求が企業価値の向上に直結する取り組みを重視し、これを推進することを常に考えてきました。

近年、地球温暖化は想定を上回るスピードで進んでいます。そこで、私の脳裏に浮かんだのが『人は地球を必要とするが、地球は人を必要としない』という言葉でした。気候変動による悪影響は、近未来に向かって目指すべき社会の姿を鮮明にしました。温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラルやリサイクルなど、サステナビリティへの貢献が当然のように求められ、それを実行できない企業は淘汰されていくでしょう。

そうした中で、グローバルな化学会社であるDICグループが、社会の持続可能性に貢献できることを強く発信すべきではないか。これまでは素材や製品を供給して世の中を豊かにする「To Be(~になる)企業」だったが、これからは世の中の課題を積極的に解決していく「To Do(~する)企業」へ、「ソリューション・プロバイダー(課題解決型の企業)」へと脱皮する必要がある。さらに、社会的利益の拡大に貢献したことに対して企業活動が評価され、その結果として財務的利益の拡大につながる。これこそが、私たちのパーパス(大義、使命、存在意義)ではないか、と考えたのです。

こうして従来の経営ビジョン「化学で彩りと快適を提案する- Color & Comfort by Chemistry -」から、新経営ビジョン「彩りと快適を提供し、人と地球の未来をより良いものに- Color &Comfort -」に変更しました。

化学会社であるのに、あえて“化学”を外したのは、従来の化学分野を超えて課題解決に挑戦する姿勢を示すためです。当社の広告で「化学を超えろ」というメッセージを発信していますが、「Beyond Color & Comfort(彩りと快適の領域を超えていけ)」という思いを込めています。

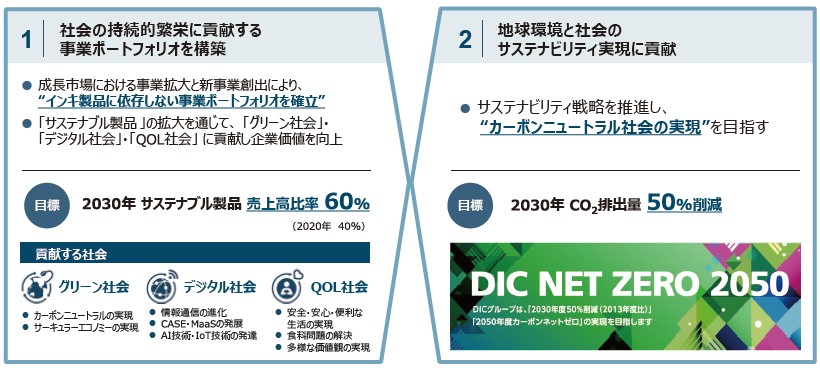

そして、ビジョンを実現するための長期経営計画「DIC Vision 2030」の中で、2030年までに製品分野ではサステナブル社会に貢献する製品の比率を60%(2020年度:40%)に引き上げ、CO₂排出量を50%削減(2013年比)するという数値目標を掲げました。

「DIC Vision 2030」目指す姿

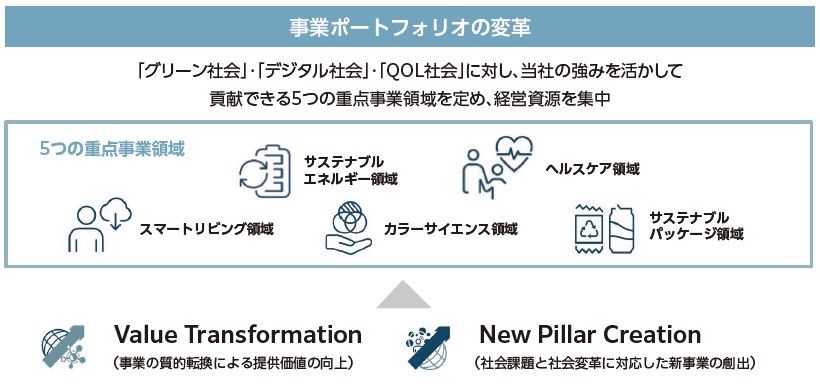

事業ポートフォリオの変革

■既存事業の「質的転換」と社会課題に対応する新規事業の創出によりソリューション・プロバイダーとしての実績を重ねています

DICグループは、2019年から社会の変容に適応して持続的な成長を図るための戦略として、既存事業の「質的変換」を図る『Value Transformation』と、社会課題・変革に対応した新事業を創出する『New Pillar Creation』による事業ポートフォリオの転換を進めてきました。前者では、当社の祖業であるインキ事業が象徴的です。DICは世界首位のインキメーカーですが、近年のデジタル化に伴う新聞・出版用インキ市場の縮小に伴い、成長が見込まれるパッケージ用インキに投資ウエイトをシフトすることで着実に伸長しています。

さらに、インキと既存事業のフィルムや接着剤テクノロジーが三位一体となり、中身の品質保持に高い性能を発揮する食品パッケージを開発し、賞味期限延長に寄与することで食品ロスの課題解決に貢献するなど「パッケージ・ソリューション・プロバイダー」としての存在感を高めています。

また、昨今「海洋プラスチックごみ」問題が社会課題になっていますが、私はプラスチックの利便性自体は評価しています。しかし、ワンウェイプラスチックについては使用後の使い捨てによって起こるダメージから、淘汰されるべきものととらえています。私たちDICのアプローチとしてはこれに対して、お客様である食品容器メーカーが運用する回収システムと、当社のケミカルリサイクル技術を組み合わせ、使用済み容器を無垢材料と遜色のない再生原料に戻す『ポリスチレン完全循環型モデル』を構築し、実用化を急いでいます。この事業は循環型経済(サーキュラーエコノミー)の推進に不可欠な取り組みであり、「社会的利益の拡大による財務的利益の拡大」にも合致するビジネスモデルと言えます。

一方、後者の新規事業の創出では、欧州で幅広く事業展開をしていたC&E顔料事業を担う部門が開発した「自動車の自動運転」に不可欠な優れたLiDAR※信号の応答性とカラーの意匠性を併せ持つ革新的な機能性顔料とコーティングシステムが脚光を浴びています。これは従来のカーボンブラック顔料が信号を吸収してしまう欠点を克服したもので、世界中の自動車メーカーや塗料メーカーが注目しています。この顔料は遮熱性能も併せ持つため、自動車・建築・機械をはじめ様々な製品の省エネ対策に貢献できることから今後の普及が期待できます。この他にも、DICグループでは米子会社サンケミカル社とともに口紅やアイシャドーなどの原料となる化粧品顔料事業を積極的に展開しています。

また、へルスケアの分野では、私たちのユニークな取り組みとしてスキンケア分野にチャレンジを始めています。一例として、淡水藍藻類の「スイゼンジノリ」が分泌する「サクラン®」という非常に高い保水力を持つ素材に着目し、スキンケア化粧品を開発、商品化しました。さらに、スイゼンジノリは福岡県の清流・黄金川に生息する希少生物で現在絶滅危倶種になっていますが、私たちが長年培ってきた藻類培養技術により屋内での大量培養が可能になり、スイゼンジノリの保全にも貢献できると考えています。

私たちは、今後もこのような高い付加価値を備えたサステナブル製品の開発を推し進め、「グリーン社会」、「デジタル社会」、「QOL(Quality of Life)社会」に貢献していきます。

- Laser Imaging Detection and Ranging の略。物体の形状・距離などを検知・測定するセンシング技術の一種。

“One Company”への取り組み

■地域の経営責任者が車座になって課題を共有しグロバルな視点で考え、地域最適な手法で実行します

DICグループは、現在63ヶ国で多彩な事業を展開する中で、人種・言語・習慣も異なる約2万3,000人が従事し、グループ会社も190社(国内30社、海外160社)を数えます。このようなグローバル企業が理念や価値観を共有しながら、一元的な戦略のもとでビジョンの実現に向けて協働していくのは容易ではありません。

実際、これまではアジアパシフィック地域はDICアジアパシフィック社が、中国地域はDICチャイナ社が、欧米地域は1986年にグループの一員となったサンケミカル社が統括し、グローバル本社であるDICは緩やかな統制・運営を行ってきました。

しかし、私はかねてから、世界共通の課題である気候変動・人権・健康・環境などに真正面から取り組み、持てる人材・技術・製造・財務などの資本効率の最適化を図るには、「世界中のグループ・メンバーが一元化された経営戦略のもとで“One Company”として機能することが不可欠」と考えていました。

そこで、C&E顔料事業の買収を機に具体化に着手し、2ヶ月に一度、各地域のCEO(最高経営責任者)が意見を交わし合う「グローバル経営会議」を立ち上げました。また、アジアパシフィック社の役員1名とサンケミカル社の役員2名をグローバル本社の執行役員とすることで、地域統括だけでなくグループ全体の改革にも責任の一翼を担ってもらう体制を作りました。さらに、各地域のトップがグループ全体を視野に的確な経営判断を行えるよう計数管理の一元化に向けたグローバル基幹システムの整備も進めています。

サンケミカル社のCEOは折に触れて「Think Globally, Act Locally」(視点や考え方はグローバル目線で、実行は地域最適に)と呼びかけます。今後はグループ間の人材交流をさらに加速し、One Companyとしてグループ全体で社会的意義と財務的利益の極大化を目指します。

社員への浸透に向けて

■ビジョンや戦略を社員に「自分事」化してもらうため

経営幹部が事業所を直接訪問し突っ込んだ対話を行いました

これから2030年までに「DIC Vision 2030」に掲げた目標を達成できるか否かは、社員一人ひとりがビジョンや戦略に納得感を得た上で、当事者意識を持って、つまり「自分事」化して取り組むことが不可欠です。それには単なる上意下達方式ではなく、同じ目線に立って直接対話することが重要と考えました。

そこで、2021年~2022年にかけて、私をはじめ主要な経営幹部が各事業所を直接訪問するタウンミーティングを開催しました。私自身も多くの事業所を訪れ、想いやメッセージの意味を説明し、質疑応答では率直に意見を交わし合いました。海外の事業所も訪問する計画でしたが、コロナ禍のため渡航が叶わず、私を含め経営メンバーがリモートによるミーティングを中国、アジアパシフィック、欧米の全地域を対象に実施しました。

ここまで徹底した取り組みは私自身初めてでしたが、ある工場の製造現場において「エレクトロニクス関連の樹脂の製造排水は環境負荷が高いのですが、そうしたことに課題感を持って立ち向かうということですか?」といった質問を受け、「彼は自分事化できている」と手応えを感じました。

また、欧米の参加者からは、「全体として良い経営計画だと思う。とりわけサステナブルなパッケージのリーディングカンパニーになって行くという点に共感し、自らも取り組みたいと思う」。アジアパシフィックの参加者からは、「アジアは成長する領域であり、長期経営計画は必ず成功すると考えている。欧米と比較してサステナビリティ面は遅れている印象だが、最善の努力をしていきたい」中国の参加者からは、「長期的な視点に立って戦略を進めるのは良いことだと思う。中国においては変化が速く、前倒しにできるものはどんどん先に進めるべき、積極的な支援をお願いしたい」と意欲的な意見が多数出ました。

人的資本経営の強化

■“働き甲斐の向上と生産性の向上”が掛け算となり「DICグループの一員で良かった」と心から思える制度・運営に注力しています

人的資本というと無機質な印象を受けますが、シンプルに言えば「ともに働く仲間が誇りと幸せを感じながら、DICにいて良かったと心から思える会社にしていく」ということです。

この取り組みは「DIC Vision 2030」の中でももっとも重要な戦略の一つであり、グループでのタレントマネジメントを目指し、働き甲斐の向上と生産性の向上が掛け算となって、自ら進んで社会的利益を追求する集団へと成長していくことを目指します。そのために、人材育成・環境整備・制度改革に最大限の投資を行っています。

その象徴的な取り組みが、日本で2020年の新型コロナウイルス感染症拡大を機に立ち上げた、新たなワークスタイルを形成するための「WSR2020 (Work Style Revolution2020)」です。ここでは「働き甲斐向上改革」、「ワークプレイス(職場)改革」、「プロセス(仕事の進め方)改革」をテーマに委員会を設置し、私も含めて全執行役員が各ワーキンググループをリードしながら、デジタル化社会にふさわしい働き方の改革にチャレンジしています。

2023年2月には、その成果の一つとして、本社ビルの一画に、近年注目を集めている社員各人の自律的な働き方に対応した先進的なオフィス(アクティブフロア)を設置しました。これはリモートワークが日常的になった一方で、対面する機会が激減したことによる不安が顕在化し、「集まりたくなるようなオフィス空間が必要」という社員の声に応えたものです。

私自身、異なる部署の先輩・同僚との雑談から思わぬヒントを得たり、アイデアを練るため一室に大量の資料を持ち込んで没頭した経験がありますが、このオフィスはそうした多様なニーズに適応できる自由空間です。まだ実験的な試みですが、社員がライフスタイルに合わせてリモートワークとオフィスでのワークを適切に組み合わせ、新オフィスの機能も十分に活用してもらうことで、社員の働き甲斐と生産性をともに高めた働き方を実現することを目指しており、今後さらに、新たなイノベーションを創出する原動力となる働き方や環境整備を推し進めていきます。

ステークホルダーの皆様へ

■“ユニークで社会から信頼されるグローバル企業”を目指し

グループ一丸となって社会価値の拡大を追求していきます

私が2018年から社長を務めると決まった時、DICをどのような会社にしていくべきかじっくりと考えました。短い言葉で言うと、DICならではの特長と進むべき方向性を示したい。これがDICグループの“水先案内人”としての初仕事でした。そして、紡ぎ出したのが『ユニークで社会から信頼されるグローバル企業へ』というフレーズです。

DICはインキ製造で創業し、100年を超える歴史の中で、インキで培った開発・製造から生まれた派生技術を発展させ、自動車・電子機器・食品・建築など幅広い産業分野に化学素材や製品を提供しながらグローバル企業へと成長してきました。しかも、色彩の領域で強みを持ち、世の中に対し“豊かな彩り”という社会価値を提供し続けてきたのです。このような特徴を持つ化学会社は世界中を見渡しても他にありません。

そんな会社が何を目指し、どのような存在価値を発揮すべきか。やはり、すべてのステークホルダーを包含する“社会”から「DICだから、できるんだ」、「社会になくてはならない会社なんだ」と信頼されるDICでありたい。そうした想いを込めて『ユニークで社会から信頼されるグローバル企業へ』というフレーズを旗印に、経営ビジョンや長期経営計画にも反映させています。

昨今の世界情勢は不透明感が高まり、人々が目指す平和で豊かな持続可能な社会の尊さ、正しいことを正しい方法で行うことの大切さを改めて考えさせられます。どのような時代であろうとも、DICグループは、社会的な価値を高めることを推進力に、自らの成長へと結びつけてまいります。

関連リンク