物流安全

主な取り組みの目標と実績

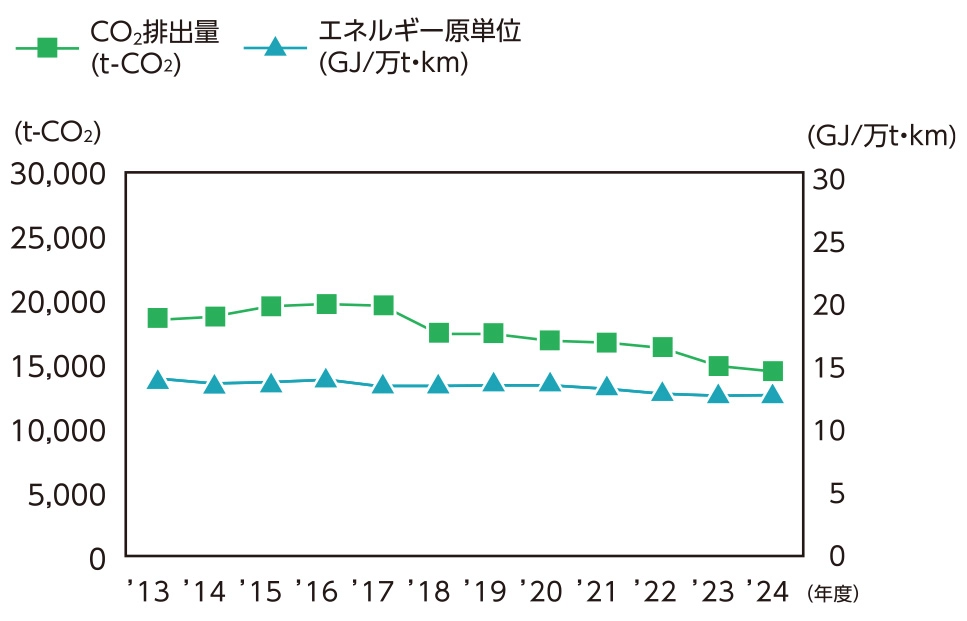

製品輸送時におけるCO₂排出量の削減

| 目標の範囲 | 年度 | 目標 | 実績 | 評価 |

|---|---|---|---|---|

| 日本 | 2024 | CO₂排出量を前年度比1.23%削減する |

|

★★ |

|

★★★ | |||

| 2025 | CO₂排出量を前年度比1.23%削減する | ― | ― |

- 「評価」は、進捗度に関する自己評価によるものです。

[ 評価マークについて ] ★★★…非常に良好 ★★…順調 ★…要努力

基本的な考え方

化学品を安全に輸送するための情報提供をはじめ、輸送事業者と協働してリスクの軽減に努めます。

方針および体制

DICグループは、レスポンシブル・ケアを推進する上で「製品輸送時におけるCO₂排出量の削減」を重要テーマと位置づけ、年次目標を設定して継続的に取り組んでいます。

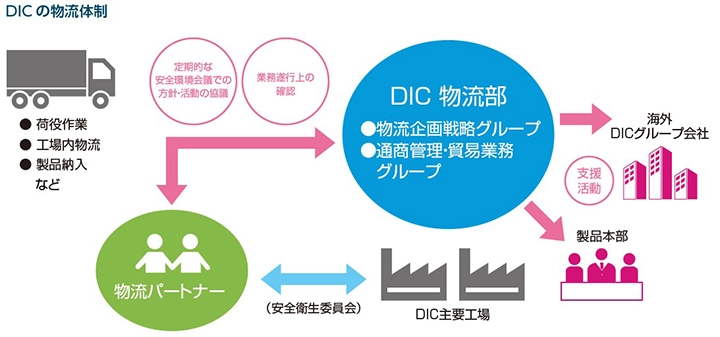

国内DICグループの物流体制(工場内・製品輸送・国際物流など)は、2011年に物流子会社を物流パートナー(3PL※1会社)に譲渡し、アウトソーシングしました。以後、国内DICグループと物流パートナーは連携して、物流安全の向上と温室効果ガスの排出削減を推進してきました。そして2016年1月、DICは化学品の物流を取り巻く社会的な課題に中長期的な視点から対応していくため、各部署に分散していた物流管理機能を強化する目的で「物流部」に統合しました。

物流部は、①日本を含むアジア地域の物流最適化戦略の企画・立案を行う「物流企画戦略」と②通商管理を主体とした外為法に基づく安全保障貿易管理およびFTA※2の全社的な活用推進、貿易業務に関わるコスト削減策の提案等を実施する「通商管理・貿易業務」の2グループで構成され、安全の向上と環境負荷低減も含めた活動を行っています。

- 3PL(Third Party Logistics):物流機能の全体または一部を専門会社に委託して最適化・効率化を図る形態の一つ。

- 2つ以上の国・地域が、関税、輸入割当など貿易制限的な措置を一定の期間内に撤廃・削減する協定。

環境負荷低減と物流2024年問題

日本における物流環境は、Eコマースの増加や、労働時間上限規制によるドライバー不足の問題に直面しています(物流2024年問題)。また温室効果ガス排出削減は喫緊の課題です。

このような環境下、DICは日本国内の輸送においてモーダルシフト※1の推進を図り、トラックドライバーの労働時間を削減するとともに、物流面での環境負荷低減を進めます。さらには国土交通省・経済産業省・農林水産省が策定した物流政策パッケージ※2に沿い、荷待ち・荷役時間把握等の施策を進めます。

海外DICグループにおいても、物流拠点の見直しによる輸送距離短縮やCO₂排出量の把握等、環境負荷低減に向けた取り組みを継続しています。

- モーダルシフト:トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換すること。

- 物流政策パッケージ:「物流革新に向けた政策パッケージ」。2023年6月に策定、公表された政府の政策で、商慣行の見直しや物流の効率化、荷主・消費者の行動変容について具体的な施策を示している。

製品の安全輸送

安全管理の取り組み

DICグループの化学品輸送については、消防法やUN規格などの輸送関連法規に適合した運搬容器を採用するとともに、GHS対応ラベルの表示、SDS※1の提供など、国内・海外を問わず荷主として安全輸送のための適切な情報提供を励行しています。また国連番号該当品(危険物)の船舶・航空輸送についても注意喚起も含めた情報の共有を図っています。

国内物流については、物流部・物流パートナーが連携し、荷役作業や輸送安全の向上に向け、2社合同で定期的に会議を開催しています。特にお客様にご迷惑がかかる輸送品質(漏えい・未着・取り違えなど)については「重点管理事故」に指定し、目標・発生件数・原因・防止対策を確認することで着実な改善を図っています。過去に発生した事故の風化防止活動や定期的なキャンペーンなど、地道な取り組みを継続して行っています。さらには、各工場の安全衛生委員会や物流パートナーの全国所長会議などに相互の担当者が参加し、場内における安全操業に向けた活動を行っています。

また物流部では、DICの国内主要拠点に駐在する物流パートナー(各営業所)の構内作業について、業務遂行状況の確認を実施し、2024年度は3営業所において、課題を指摘し改善を確認しました。他にも、輸送時の緊急事態に対処するため、DICでは輸送事業者にイエローカード※2の携行を義務づけ、万一の事故発生時の被害拡散を防ぐ活動を継続しています。

- Safety Data Sheet の略。化学品の安全な取り扱いを確保するために、化学品の危険有害性等に関する情報を記載した文書。

- イエローカード:一般社団法人 日本化学工業協会で推奨している自主活動で、輸送事業者や消防・警察などが化学物質の輸送事故に際して適切な対応ができるように、事故時の措置や連絡先について記載したカード。

物流パートナーとの定期的な会議

輸送事業者に携行させているイエローカード

TOPIC

誰にでも分かりやすい表示へ

物流従事者の働き方が多様化し、短時間勤務者も増加しています。従来より使用していた段ボールの「天地無用」の表示は専門用語であるため、誰にでもより直感的に理解されるよう「この面を上に」を強調した表示に変更を進めます。

VOICE

グローバル視点で進化し、持続可能な物流を実現

私たちは、化学メーカーとして高品質な製品を世界中に安定供給する使命を担っています。その根幹を支える物流は、近年、地政学リスクの高まりやサプライチェーンの複雑化、人手不足、環境負荷低減といった多くの課題に直面しています。特にCO₂排出量削減や労働環境の改善は、持続可能な物流の実現に向けた重要なテーマです。

私たちは、3PLとの連携を強化し、デジタル技術を活用した効率化を進めるとともに、輸送手段の最適化やモーダルシフトの推進に取り組んでいます。

安全面では化学製品の輸送におけるリスク管理を徹底し、関係法令の遵守を徹底するとともに、各物流パートナー企業と協力しながら輸送品質の向上に努めています。

私たちは、企業の社会的責任を果たしつつ、持続可能な物流の実現に向けて挑戦し続けます。今後も、より安全で効率的かつ環境に配慮した物流を目指し、グローバルな視点で進化を続けてまいります。

DIC株式会社 物流部 部長 川﨑正浩

General Manager, Logistics Department, Sun Chemical Corporation Glenn Sokoloski