デジタルトランスフォーメーション(DX)

ビジネスモデルと業務プロセスの変革ドライバー

主な取り組みの目標と実績

業務プロセス革新・ビジネスモデル変革

| 年度 | 目標 | 実績 | 評価 |

|---|---|---|---|

| 2024 | 効果の確認・検証を行うプロセスやガイドラインの構築と、事業部門と連携した取り組みの優先順位づけと遂行 |

|

★★★ |

| 「DIC Vision 2030」の実現に向けたビジネスモデルの変革に必要なデジタル施策の継続検討と実施 |

|

★★★ | |

| 2025 | 効果の確認・検証を行うプロセスやガイドライン定着と、事業部門と連携した取り組みの優先順位づけと遂行 | ― | ― |

| 「DIC Vision 2030」の実現に向けたビジネスモデルの変革に必要なデジタル施策の継続と新たな施策の実施 | ― | ― |

データドリブン企業文化の醸成・定着と人材育成

| 年度 | 目標 | 実績 | 評価 |

|---|---|---|---|

| 2024 | データドリブン経営・データドリブンオペレーションの必要性・重要性のさらなる浸透(企業文化の醸成と定着)とデジタル人材育成の継続・強化 |

|

★★ |

| 2025 | 新規/進行中のプロジェクトを通したデータドリブン企業文化の醸成・定着とそれを支えるデジタル人材の育成 | ― | ― |

- 「評価」は、進捗度に関する自己評価によるものです。

[ 評価マークについて ] ★★★…非常に良好 ★★…順調 ★…要努力

基本方針

DICグループは、デジタル技術とデータの活用による、顧客や取引先などのステークホルダーへの新たな付加価値の提供と、企業体質・競争力の強化を目指してDXを推進していきます。マーケット※、生産、R&D・技術、SCM(サプライチェーンマネジメント)の4領域をはじめ全社の業務領域において、長期経営計画「DIC Vision 2030」で描く成長戦略を加速するための施策を遂行していきます。

また、DX推進のために必要なインフラとして、構築した次世代デジタル統合プラットフォームの最大活用や人材の確保・育成にも取り組みます。

- マーケット:営業およびマーケティング機能を指す。

推進体制

DICのIT戦略部門の情報システム部とDX推進部が、IT・DXの垣根なく、短期・中長期におけるデジタル技術とデータを活用したプロセス最適化・働き方改革・ビジネスモデル革新の実現を推進・支援しています。

各事業部門・機能組織が主導して進めるDX施策の増加が見込まれていることから、IT戦略部門では、全社最適視点で推進できるよう、各施策の実行支援および実行後の運用モニタリングを実施しています。また、推進にあたってのガイドライン策定やマネジメント体制構築など、全社ITガバナンスの枠組み整備に取り組んでいます。

マーケット

DICはDXにより、高度な顧客体験の創出を通じたDICブランド力の向上と、ビジネスモデル変革の実現を目指しています。

現在活用している営業支援システムを、より多くの部署で、より高度に活用する取り組みを開始し、営業活動の効率向上と同時に、顧客体験の向上も図っています。

また、インターネット上での検索データの時系列分析を基に、ニーズを持つ顧客を検出してアプローチするという、新たなデジタルマーケティングの取り組みも始めています。これまでDICグループの製品に馴染みのなかった顧客に対しても、様々な提案を届け、新たな商談を生み出しています。

Sun Chemical社(米国、以下「サンケミカル社」)では、ウェブサイトのチャット機能やデジタルマーケティングツールを通じて、顧客の問い合わせを営業担当者にリンクし、顧客体験の向上と効率的な販売プロセスを実現しています。

2025年度は、デジタルマーケティングの取り組みをさらに進めるとともに、営業支援システムの高度な活用を推進し、新たな顧客体験を提供していきます。

生産

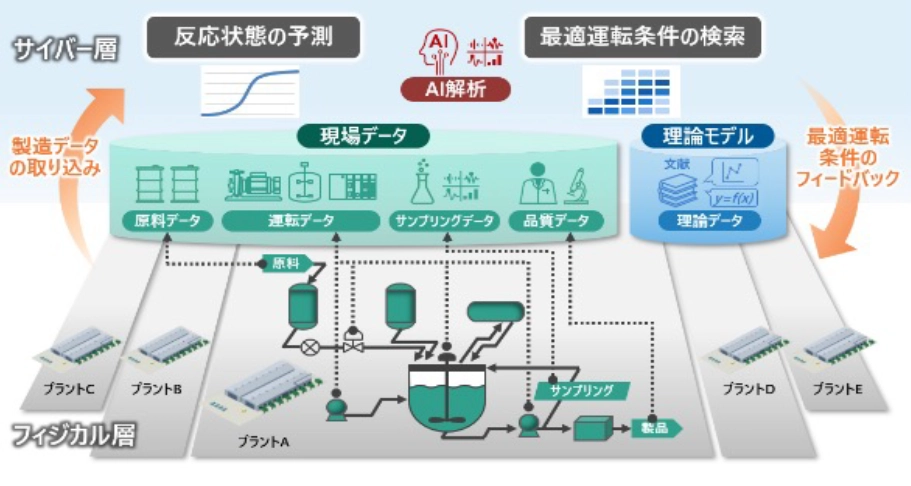

DICグループではスマートファクトリー(SF)化に取り組んでいます。各製品の事業環境が多面的であることから、多様性を考慮したコンセプトで構築を進めています。その一端として、高付加価値製品の代表的な生産方法であるバッチ反応※1に適応可能なPI※2技術を開発し、2024年末にニュースリリースしました(2024年12月DICと日立、合成樹脂製造プラント運転自動化を図るデジタルツイン技術を実用化)。

サンケミカル社ではマシンビジョン AI※3 の有効性の確認に成功し、ドラムを封印するためのロボット作業の信頼性を向上させました。また一部拠点でAGV (自動搬送車) ※4を導入し、材料・製品搬送と物流におけるロボット技術の利用により運用の効率化をさらに推進しています。

今後は、PI技術×独自のSF構想を発展させ、人の能力に依存しない化学品製造プラントを目指すとともに、安全・品質・環境+コスト競争力のすべてにおいて高い信頼性と生産性を実現します。

- バッチ反応:すべての原料などを反応釜に投入し、物質の反応がすべて終了した後に生成物を取り出す手法。

- プロセス・インフォマティクス(PI):製造プロセスをデータとAIを使って最適化する手法。

- マシンビジョンAI:機械がカメラやセンサーを使って画像や映像を解析し、物体の認識や検査、測定などを自動で行う技術。

- AGV (自動搬送車):工場や倉庫などで荷物や材料を指定された経路に沿って自律的に自動で運搬するロボット。

R&D・技術

DICではAI・MIを駆使したデータ科学・計算科学へのウェイトシフトを進めることで、新しい価値・新製品の創出を加速しています。2021年にAI(MI)活用の専門組織として始動したデータサイエンスセンターを通じ、新製品の開発期間の大幅な短縮、人の発想を超えたアイディアの具現化等、より大きな価値を産む活動を強化しています。2024年は、ラボラトリーオートメーションの実装、分子シミュレーション技術の拡充、社内外データの利活用推進、生成AI活用等による解析技術開発を推進しました。また、AIを活用して実験計画を立てることで、目的に合った効率的な実験が可能になりました。

2025年、DICでは2024年の活動をさらに深化させるとともに、大規模言語モデル(LLM)を“マーケティング”や“文書管理”などへ活用することで業務プロセスの抜本的な変革を進めます。また、サンケミカル社をはじめ海外DICグループとのグローバルなデータサイエンス連携を推進します。

サンケミカル社では、AIを効果的に活用し、品質を確保するために特定の製品の困難な色調検査に使用されるシステムを高度化しました。機械学習は、従来の方法では達成できない方法で、印刷されたアートワークのスペクトル分析や検証、特殊用途のインキの開発などにも活用されています。

SCM(サプライチェーンマネジメント)

サプライチェーン上のモノと情報の流れを可視化し、地域・事業・組織をまたいだサプライチェーン全体を最適化するサプライチェーン改革を進めています。DICグループ全体で自動連携可能なデジタル技術を活用し、最新の需要情報に基づく計画業務をオンラインでリアルタイムに行う「デジタルSCMプラットフォーム」を構築し、2023年度よりカラーマテリアルおよびパフォーマンスマテリアル事業で本格運用を行っています。

また、サンケミカル社ではデジタル技術を活用して、ビジネスの効率性、最適化、透明性、可視性の向上を目的とした様々なプロジェクトを推進しています。

今後も、運用地域・事業の拡大並びに定着化を進め、サプライチェーン改革の実現を目指します。

基幹業務システムとデジタル統合基盤

アジア地域のDICグループでは2024年7月に基幹業務システムの刷新とデジタル統合プラットフォームの構築を完了しました。

2025年よりサンケミカル社でも基幹業務システムの刷新を実施し、グローバルでのデジタル基盤とその運営体制の構築を目指します。クラウドテクノロジーの活用やデータ分析に基づく優れた意思決定を実現し、ビジネスと業務の環境変化・テクノロジーの進化へ適応していきます。

デジタル人材確保・育成

ビジネスにおける課題解決や業務改革実現のために、 DIC・サンケミカル社ともにデジタル技術やデータを駆使して分析・判断・実行を行うための土壌作りに注力しています。

社内全般にわたるデータ利活用人材やAI活用人材の育成の他、事業戦略と現場課題の双方を理解しデジタル活用施策をリードできる人材の育成のための実践的な研修も実施し、全社のデジタルリテラシー向上を目指しています。

また、DICではデジタルを駆使したビジネス施策を迅速に実行するための体制強化の一環として、IT・DX人材の新卒・キャリア採用を積極的に進めています。

経済産業省が定める「DX認定事業者」の認定

DX(デジタルトランスフォーメーション)認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、経済産業省が定めた「デジタルガバナンス・コード※」に対応し、DX推進の準備が整っている企業を国が認定する制度です。

当社は2022年に初めて「DX認定事業者」の認定を取得し、更新審査を経て2026年9月末までの適用が認められました。

今回の認定更新では、「デジタルガバナンス・コード2.0」の基本的事項である「経営ビジョン・ビジネスモデル」、「戦略」、「成果と重要な成果指標」、「ガバナンスシステム」への対応が審査されました。

- 経済産業省は「企業のDXに関する自主的取組を促すため、デジタル技術による社会変革を踏まえた経営ビジョンの策定・公表といった経営者に求められる対応」を、デジタルガバナンス・コードと定めました。2020年11月に策定されたのち、2022年9月に「デジタルガバナンス・コード2.0」に改訂され、2024年9月には「デジタルガバナンス・コード3.0」へと改訂されています。このたびの当社の認定更新は「デジタルガバナンス・コード2.0」を基準として審査されたものです。2024年12月の認定より、新基準が適用されます。