方針・目標・体制

基本的な考え方

DICグループは、レスポンシブル・ケア活動を通じて、安全・環境・健康への取り組みを推進します。

これまでの取り組み

DICグループでは、化学物質を製造・販売するグローバルな企業として、レスポンシブル・ケア活動※を通じた「安全・環境・健康」への取り組みを推進しています。1992年に「環境・安全・健康の理念と方針」を制定し、1995年には「レスポンシブル・ケア」実施を宣言、2006年1月には「レスポンシブル・ケア世界憲章支持宣言書」に署名するなど、レスポンシブル・ケア活動をDICグループの経営実態に合わせながら、その取り組みを強化してきました。現在は、「安全・環境・健康に関する方針」のもと、統一規約(レスポンシブル・ケアコード)を設け、年度ごとの活動計画に則り法規制以上のレスポンシブル・ケア活動に取り組み、毎年成果を公表しています。

- “レスポンシブル・ケア”とは、「化学品を製造し、または取り扱う事業者が、自己決定・自己責任の原則に基づき、化学品の開発から製造、流通、使用、消費、リサイクル、を経て廃棄に至る全ライフサイクルにわたって、環境・健康・安全を確保することを経営方針において公約し、環境・健康・安全面の対策を実施し、改善を図っていく自主管理活動」です。

安全・環境・健康に関する方針

DICグループは、社会の一員として、また化学物質を製造・販売する企業として、安全・環境・健康の確保が経営の基盤であることを認識し、このことを事業活動のすべてに徹底し「持続可能な開発」の原則のもとに、生物多様性を含め地球環境等に調和した技術・製品を提供し、もって社会の発展に貢献する。

- 製品のライフサイクルにわたり、安全・環境・健康に責任を持って行動する。

- 安全・環境・健康の目的・目標を定めて、継続的な改善を図る。

- 安全・環境・健康に係わる法律、規則、協定などを遵守する。関係法律が整備されていない国においては、安全操業最優先・地球環境保護の観点に立ち行動する。

- 安全・環境・健康の教育と訓練を計画的に実施する。

- 安全・環境・健康を確保するために、体制を整備し、内部監査を実施する。

この基本方針は、社内外に公表する。DICグループ各社に対し、この基本方針に対応することを求める。上記に述べた「安全」には、保安防災を含む。

附 則

- 1.本方針は、2025年12月1日に確認

資料ダウンロード

レスポンシブル・ケアコード

レスポンシブル・ケアコード※は、①働く人々の安全と健康を確保する「労働安全衛生」、②火災、爆発、化学物質の流出事故の防止を目的とする「保安防災」、③化学物質の排出および廃棄物の発生量の継続的低減を図る「環境保全」、④流通時における化学品のリスク軽減を目的とする「物流安全」、⑤化学製品のリスク管理を図る「化学品・製品安全」、⑥環境・安全・健康に関する地域社会とのコミュニケーションを図る「社会との対話」、⑦6つのコードをシステムとして統一的に運用する「マネジメントシステム」、の7つのコードで構成されています。

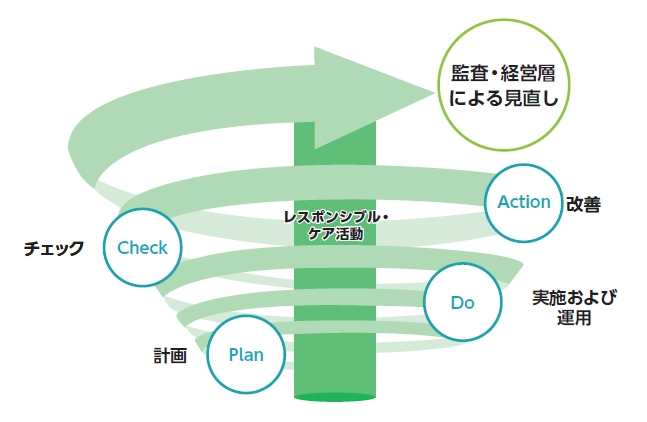

DICグループでは、このレスポンシブル・ケアコードに基づき、P(計画)・D(実施および運用)・C(チェック)・A(改善)、および年度ごとの「安全環境監査」、「経営層による見直し」を実施しています。

- レスポンシブル・ケアコードは、一般社団法人日本化学工業協会レスポンシブル・ケア委員会が定めた、レスポンシブル・ケア活動を通じて人の安全・健康、環境の保護がより一層確保される社会の実現を目的とする基本的実施事項です。

トップメッセージ

環境月間および安全週間のタイミングで社長執行役員より安全・環境に関するメッセージを発信しています。

VOICE

3つの主要分野に絞った安全KPI

主要業績評価指標(KPI)は、現在の安全パフォーマンスを評価し安全文化を強化するために安全プログラムの改善が必要な領域を特定するために不可欠です。Sun Chemical社(米国、以下「サンケミカル社」)では、2024年に、安全KPIを見直し、3つの主要分野に焦点を絞るように簡素化しました。

①人の安全 ②火災 ③流出

遅延指標(例:総記録可能事故率)だけでなく、先行指標(例:トレーニング完了率)も重視することとしました。製造工場にこれらのKPIの教育を行い、2025年にはすべてのサンケミカル工場がこれらの指標を毎月追跡し、様々な安全対策を推進する目標を設定しました。さらに、負傷の分類を簡素化し、負傷の根本原因の傾向を迅速に特定し、工場で直面するもっとも重要な課題に対処しています。

Vice President, Environmental, Health and Safety, Sun Chemical Corporation Daniel Grell

レスポンシブル・ケア推進体制

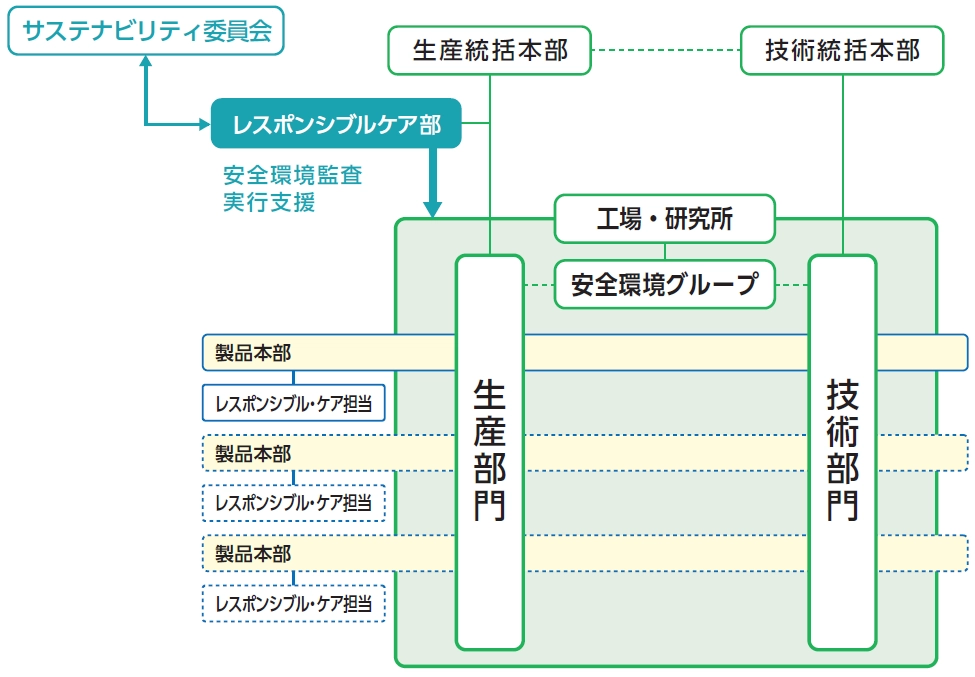

DICのレスポンシブル・ケア活動の審議・承認機関である「サステナビリティ委員会」は、社長執行役員直轄の会議体としてサステナビリティ委員長(社長執行役員)のもと、事業部門および管理部門の部門長、地域統括会社社長、監査役等で構成されています。サステナビリティに関する全社目標および活動方針の承認、中期方針や年度計画の策定や評価などを行っています。その方針・計画のもと、自律的に事業会社および工場・研究所が安全環境グループと一体となってレスポンシブル・ケア活動のPDCAサイクルを回しています。各組織の円滑な活動の支援および監査の役割は、本社のレスポンシブルケア部(RC部)が担い、コンプライアンスの確保、安全・環境の改善やレベルアップを図っています。

レスポンシブル・ケア推進体制

グループ会社へのレスポンシブル・ケア活動の展開

RC部は、DICグループ全体のレスポンシブル・ケア活動のグローバル展開を図るため、事業規模の大小にかかわらず、すべてのDICグループ会社に対し、幅広いサポートを展開しています。とりわけ、中国およびアジアパシフィック(以下AP)の地域統括会社における、各地域での活動のサポートと人材育成に力を注いでいます。

1.DICおよび国内グループ会社

国内DICグループでは、生産拠点・研究拠点として9のグループ会社、27事業所が存在します。各グループ会社および事業所に安全環境グループを配置しており、RC部が統括しています。DICおよびDICグラフィックス(株)の主要工場では、各事業所の安全環境グループマネジャー(GM)による「安全環境GM会議」を年4回実施し、その他の国内グループ会社では、年2回の「レスポンシブル・ケア会議」を実施しています。それぞれの会議において、事故災害の防止に関する話し合い、環境課題の共有化、全社ルールの認識共有化を図っています。

TOPICS

DIC安全未来会議

重大な事故や労働災害を防止するため、国内グループ会社共通の安全に関するルールをDIC安全未来会議で策定しています。DIC安全未来会議は、安全環境GM会議のメンバーで構成され、2024年度は、酸素欠乏等のリスクを伴う作業の国内統一ルールである、「槽内作業ガイドライン」を策定し、連結子会社を含むすべての国内事業所で運用を開始しました。

各事業所で順調に運用されていることを監査で確認しています。

2.アジアパシフィック(AP)地域のグループ会社

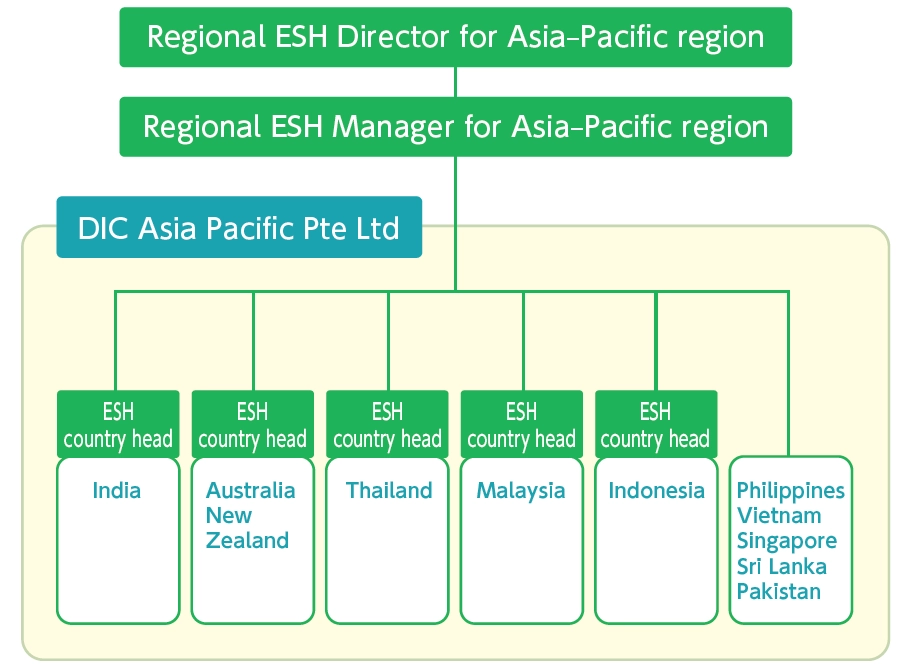

AP地域では、生産拠点として18のグループ会社、21の事業所が存在します。DIC Asia Pacific 社(シンガポール、以下「DICアジアパシフィック社」)にESH(安全環境健康)責任者を配置し、その下に主要な国に関しては担当管理者(カントリーヘッド)を配置しています。そして、RC部とは、年1回の全体会議に加えて2023年からRC部内に設置されたグローバル連携グループと毎月の定例会議を開催し、コミュニケーションの強化を図っています。各カントリーヘッドは、国ごとの会議を定期的に開催し、現地法人や事業所の各担当者などを招集し、取り組み方針や、目標、課題などについて検討しています。

アジアパシフィック地域の推進体制

TOPICS

DICアジアパシフィック社安全デー:安全文化を推進

DICアジアパシフィック社では、安全がすべての活動の中心にあります。DICアジアパシフィック社安全デーでは開催するたびに内容を精査し、毎年継続してきました。

2024年は4月30日に、「COACH for Safety」をテーマに開催しました。効果的な安全コーチングは、リーダーによる積極的な関与により、従業員がリスクのある行動や状況を特定し、修正するのを推進します。全体として、拠点での活動は2つの主要な取り組みに分類されました。

年間安全スピーチ:地域マネージングディレクターのPaul Koekと、山口レスポンシブルケア部長が、不安全な状況の特定と、従業員の安全の実践について講演しました。

様々な拠点主導の活動:ポスターコンテスト、安全寸劇、安全なフォークリフト運転チャレンジ、緊急対応訓練など、安全を具体的に強化するための取り組みを、安全デーの前後に実施しました。

3.中国地域のグループ会社

中国地域では、生産拠点として13のグループ会社、14の事業所が存在します。中国の現地統括会社(迪愛生投資有限公司(中国、以下「DICチャイナ社」))にESH責任者を配置するとともに、華南・華東の各地区にコーディネーターを配置し、ESH体制強化を図っています。そして、RC部とは、年1回の全体会議に加えて2023年からRC部内に設置されたグローバル連携グループと毎月の定例会議を開催し、コミュニケーションの強化を図っています。

TOPIC

DICチャイナ 年度安全知識競技会および従業員技能大会のフォークリフト大会

それぞれの従業員が安全意識と技能を高く持ち続けることは、企業の安定した前進を支える堅固な基盤です。DICチャイナ社では、グループ人事部とグループESH部門が共同で、2024年10月22日に安全知識競技会および従業員技能大会のフォークリフト大会を開催しました。9社から42名の選手が参加し、そのうち28名が安全知識競技会に、14名がフォークリフト大会に参加しました。

安全知識競技会では、筆記試験の他、早押し問題や、難易度により配点を変えるリスク問題など、純粋な知識量だけでなく、戦略性などが必要な構成で、真剣に取り組む選手は観客席から温かな応援を受けました。

フォークリフト大会では、スラローム走行、ナット積み、ダブルニードル走行の3種目を競いました。今後もグループは従業員技能大会や安全知識競技会を継続して開催し、従業員に表現の場、会社間の交流の場の提供、技術や安全意識の向上を図ります。

4.欧米・アフリカ地域のグループ会社

欧米・アフリカ地域では、グループ会社であるサンケミカル社が、すべてのレスポンシブル・ケア活動を統括管理しています。RC部とは、定期的な全体会議や実務者のオンライン会議を行うことにより、DICグループ全体の基本方針や価値観を共有しています。

年度計画の策定と活動

DICグループでは、年度ごとにレスポンシブル・ケア活動計画を定め、グループ全体に活動を展開しています。RC部がDICグループの活動計画を策定し、それに基づいて、地域の統括会社が地域ごとの活動計画を策定します。これをさらにブレークダウンし、各グループ会社で目標管理を意識して、活動計画の具体化を図り、レスポンシブル・ケア活動を推進していきます。

2024年度DICグループ レスポンシブル・ケア活動計画

-

労働安全衛生

- グローバルでの最終目標は「ゼロ災害」の継続である。この目標に向け、地域ごとに2024年における労働災害度数率(TRIR※1)の目標を掲げ活動する。

- 全従業員の安全・健康意識を向上させる。

-

保安防災

- 重大事故災害の教訓を水平展開し、同様の災害を未然に防止するための取り組みを行う。

- プロセスリスク低減のためのリスクアセスメントを推進する。

- プロセス事故削減のため、グローバルでICCA※2基準に基づく事故件数を把握する。

-

環境保全

- 生産に伴う大気負荷/排水負荷を維持/低減する。

- 産業廃棄物の発生量低減および有効利用率※3の維持向上に努める。

- 生産における水リスク管理を行う。水使用量の把握を継続する。

- 環境コンプライアンス強化のための取り組みを行う。

-

物流安全

- 化学品を安全に輸送するための情報提供を継続する。

-

化学品製品安全

- 新グローバル化学物質情報管理システム構築を完了し、システムの安定運用を推進する。

- 化学物質情報マネジメントシステムの整備を推進する。

- 海外グループ会社も含め、国内・海外の化学物質規制法規に関する社内教育をより充実させることで、法規制に関する理解度を高めるとともに、法令違反を未然に防止する。

-

社会との対話

- レスポンシブル・ケア活動の結果を公表する。

- ESG格付け対応を推進する。

-

マネジメントシステム

- グローバルでの情報共有を強化する。

- 中国地域・AP地域の事故災害の未然防止を図るべく地域統括会社と本社の関係を強化する。

- 安全環境教育を推進する。

- TRIR:Total Recordable Injury Rate

- ICCA:The International Council of Chemical Associations

- 有効利用率:(リサイクル量+熱回収処理量)/発生量