気候変動

地球温暖化防止に向けて

基本的な考え方

DICグループは、製品のライフサイクル全般を通じたCO₂排出量の削減に取り組むとともに、事業活動を通じて気候変動リスクの低減に努めます。

地球温暖化防止への取り組み

DICグループは地球環境と社会のサステナビリティを実現するために、2021年6月にDIC NET ZERO 2050を発表し、その中で2050年度カーボンネットゼロ宣言(Scope1,2)を行いました。また、2023年1月には、温室効果ガス(GHG)排出削減に関する世界的なイニシアチブであるSBTi※の認証を受けました(C&E統合の影響により基準年排出量が増加したことに関しSBT事務局に連絡し対応しています)。DICグループでは62の国と地域でグローバルに展開する171社のグループ会社と一体となって、カーボンネットゼロの実現を目指してCO₂排出削減の活動に取り組みます。

- SBTi (Science Based Targets Initiative)は、企業等の設定する温室効果ガス排出削減目標が、「パリ協定」の求める水準に整合した目標であることを認定する国際イニシアチブ。CDP、国連グローバルコンパクト、世界資源研究所、世界自然保護基金の4つの機関が共同で運営している。

主な取り組みの目標と実績

事業所におけるCO₂排出量の削減

| 年度 | 目標 | 実績 | 評価 |

|---|---|---|---|

| 2024 | (DICグループ) DICグループは事業所で排出するCO₂排出量(Scope1,2)を、2013年度を基準年として2030年度までに50%削減する(年平均2.9%削減) |

(DICグループ) CO₂排出量の削減

|

★★★ |

| (国内DICグループ) エネルギー消費原単位の削減 (国内省エネ法遵守) 2013年度を基準年として2030年度時点にエネルギー消費原単位を17.0%削減する (年平均1.0%削減) |

(国内DICグループ) エネルギー消費原単位の削減

|

★ | |

| 2025 | (DICグループ) DICグループは事業所で排出するCO₂排出量(Scope1,2)を、2013年度を基準年として2030年度までに50%削減する(年平均2.9%削減) |

― | ― |

| (国内DICグループ)エネルギー消費原単位を前年度比で1%以上削減する またはエネルギー消費原単位を5年間平均で1%以上削減 |

― | ― |

- 「評価」は、進捗度に関する自己評価によるものです。

[ 評価マークについて ] ★★★…非常に良好 ★★…順調 ★…要努力

推進体制

DICグループでは、日本、欧米地域(Sun Chemical社(米国、以下「サンケミカル社」)が担当)、アジアパシフィック地域(以下AP地域)、中国地域(以下CN地域)に存在する4拠点で事業活動を通じたCO₂排出削減の取り組みを進めています。地域・拠点によってエネルギー事情や再生可能エネルギーへのアクセス等の条件が異なる中、当面の目標である2030年度のCO₂排出量50%削減(2013年度比、Scope1,2)への取り組みを進めています。

DICグループとして気候変動課題はもっとも重要な社会課題の一つと位置づけており、重要な施策は社長執行役員直轄で運営するサステナビリティ委員会に提案して、同委員会で審議および決定を行い、それに基づいて各拠点で取り組みを推進しています。2024年10月には、2025年1月からの気候変動部会の設置を承認しました。この部会の目的は、グループ目標としてふさわしいCO₂排出削減目標とそれを達成するための計画を策定することにあります。

日本においては、具体的なCO₂排出削減の実務について、国内DICグループ各社の各事業所に省エネルギー推進委員会を設置し、活動の進捗確認・討議・省エネパトロールなどを実施しています。また、各事業所の選抜メンバーで構成する省エネ脱炭素推進分科会を設けて、情報交換・新規省エネアイテムの調査と効果検証、さらには他事業所への水平展開などに取り組んでいます。この事業所単位の活動と全社横断的な活動の連携によってCO₂排出量の削減を進めています。

欧米地域においては、サンケミカル社が欧州、北米および中南米におけるCO₂排出削減の取り組みを進めています。

AP地域・CN地域においては、各地域でDICグループ全体の方針に基づく取り組みを行い、DIC本社生産企画部が全体の進捗を管理する体制で進めています。

これらの推進体制によって、2030年度のCO₂排出量50%削減(2013年度比、Scope1,2)への取り組みは、国内外のすべてのグループ会社と社員により進められています。

進捗管理

2030年度のCO₂排出量50%削減(2013年度比、Scope1,2)に対する取り組み状況については、年に一度サステナビリティ委員会にて報告し、方針や施策の見直しを行ったのち、DICグループCO₂排出量削減計画(Scope1,2)としてDICレポートに記載し、すべてのステークホルダーに公表しています。

主な活動

- DICグループ一丸となった活発でたゆまぬ省エネ活動の推進

- DX推進による生産・ユーティリティー設備のエネルギーマネジメントの最適化

- 省エネ性の高い高効率設備の積極導入

- 条件の適した事業所への再生可能エネルギー設備の積極的導入(バイオマスボイラー、太陽光発電)

- NDCをターゲットとしたScope1の排出上限を定め、国内事業所で具体的な施策を立案

- 設備新増設時にICP活用による脱炭素化の推進

進捗

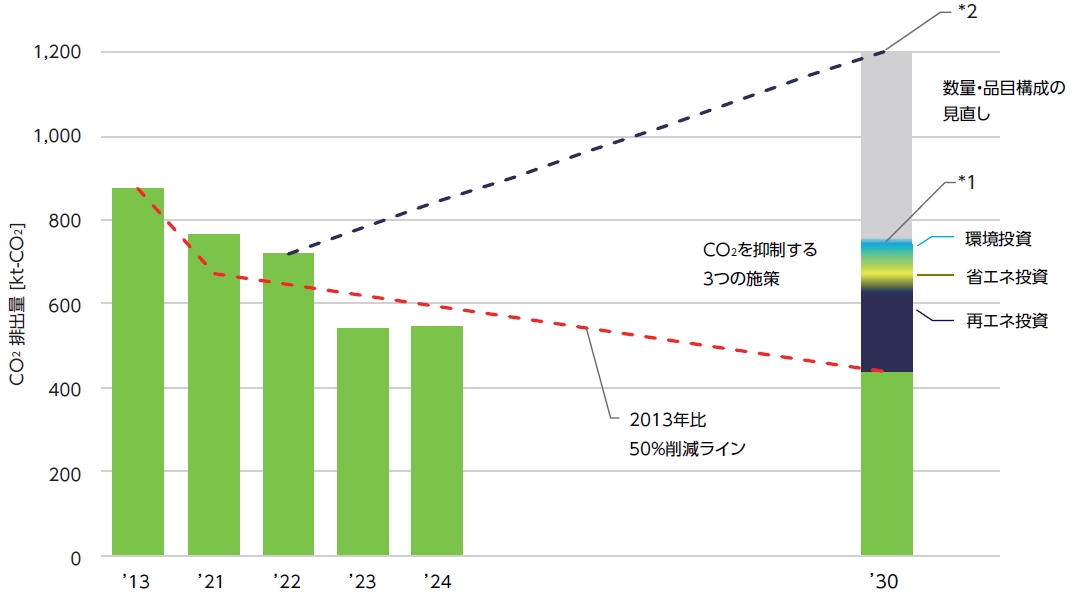

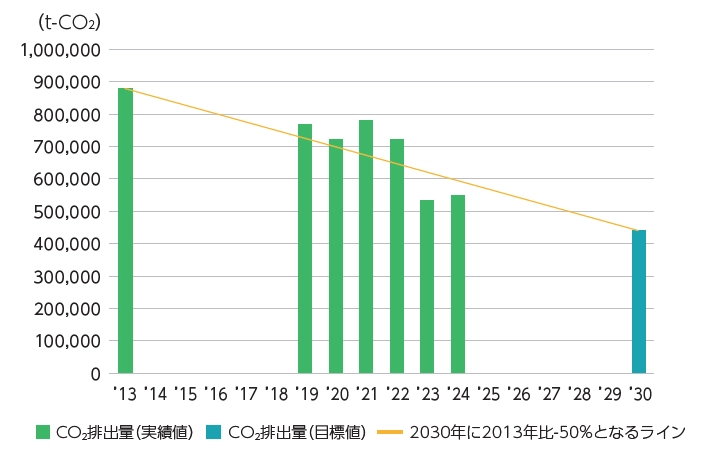

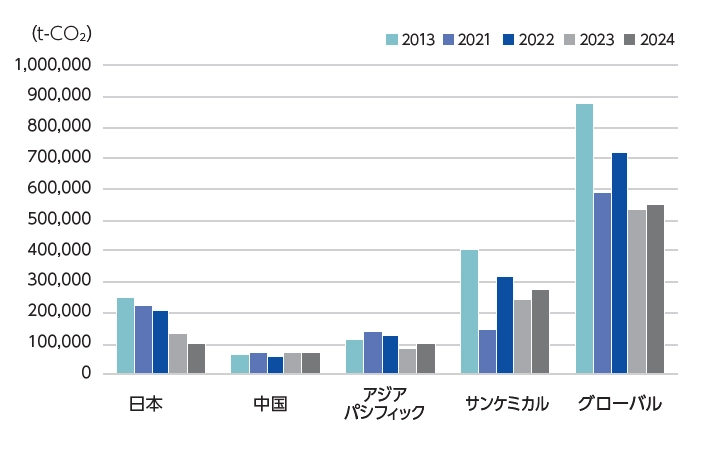

DICグループは、2030年度にScope1,2のCO₂を2013年度比で50%削減、2050年度にカーボンネットゼロという長期目標を置き、毎年の実績を追っています。2024年度のCO₂排出量(Scope1,2)は549,886t-CO₂であり、2013年度比で37%削減し、2030年目標に対してオントラックで進んでいます。

目標達成に向け、DICグループは全社をあげて、生産プロセスの改善や省エネ活動に取り組んでいます。具体的には、設備更新を行う場合には、更新に際してエネルギー効率の高い設備の導入や電化の推進、バイオマスなどのクリーンな燃料への転換、太陽光発電設備に代表される各種再エネ設備の導入といった様々なエネルギー施策の中から、事業所の特徴にあった更新を選択し、全社のエネルギー効率の向上に寄与してきました。また、エネルギー使用量の多い事業所を中心に、省エネ施策を立案・実行に取り組んできました。

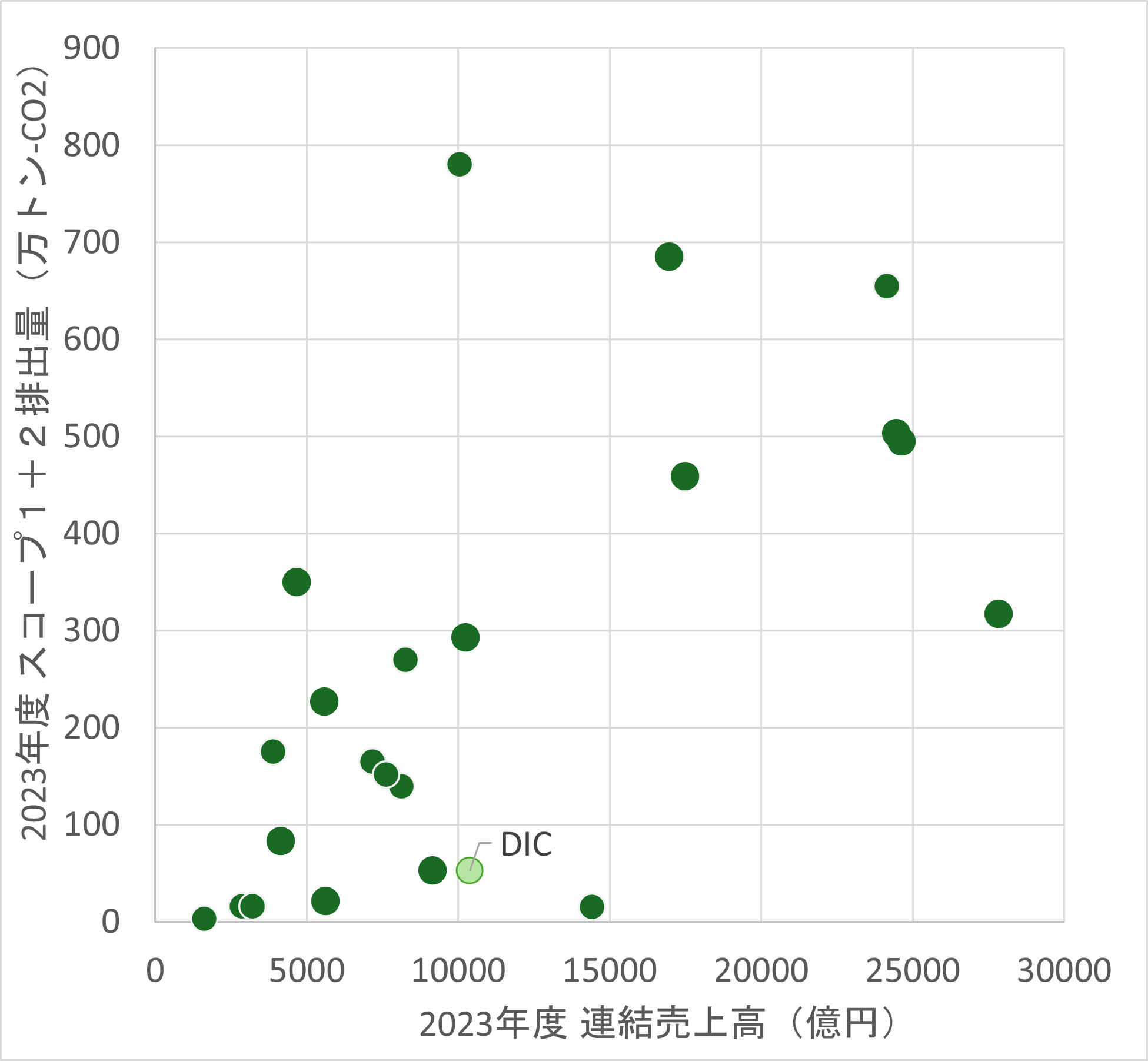

その結果、売上高当たりのCO₂排出量は、2013年の0.871t-CO₂/百万円(722,955 t-CO₂÷830,078百万円)から、2024年は0.513t-CO₂/百万円(549,886 t-CO₂÷1,071,127百万円)となり、41%の削減となっています。なお、この0.513t-CO₂/百万円という数字(図中においては、各プロットと原点を通る直線の傾きに当たる)は、日本国内の同程度の売上規模を持つ化学同業他社と比較して、優位な数字であると認識しています。

2025年度は、直接排出(Scope1)について、堺工場でのバイオマスボイラの新設・稼働を予定しております。また、間接排出(Scope2)については、2024年度に引き続き日本国内の全購入電力をグリーン電力で継続調達に取り組み、海外においても、中国、東南アジア、南米などでグリーン電力の新規および継続調達に取り組んでいます。これらの取り組みを継続し、2050年度のカーボンネットゼロを目指します。

サステナビリティ情報の開示

2023年1月の企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正により、有価証券報告書において、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄を新設し、サステナビリティ情報を開示することが求められることとなりました。気候変動はDICグループにとって重要な課題であるため、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の枠で開示しています。

サステナビリティ開示は、その充実に向けて各国で取り組みが進められています。それらの状況変化に応じて、随時見直しながら、DICグループは適切な情報開示に努めていきます。

01ガバナンス

DICグループでは社長執行役員直轄のサステナビリティ委員会を設置し、社会的要請に基づく重要課題への対応を担っています。また、サステナビリティ活動の強化を中心とする重要事項の審議を行っています。気候変動も重要な経営課題の一つとして認識しており、CO₂排出削減の中長期目標などは重要事項としてサステナビリティ委員会で審議しています。

サステナビリティ委員会は、社長執行役員が委員長を務め、副社長執行役員と生産統括本部長、技術統括本部長、経営戦略部門長、総務法務部門長、財務経理部門長、ESG部門長等の管理部門の長とともに、地域統括会社社長、各事業部門長・製品本部長が構成メンバーとして参加し、監査の一環として監査役1名が出席しています。年に4回開催されるサステナビリティ委員会の結果は、原則としてすべての議題について、取締役会に報告され、適切に監督されています。

2024年度サステナビリティ委員会での気候変動に関する主な議案

| 主な議案 |

|---|

| 2023年度サステナビリティ活動報告 |

| サーキュラーエコノミーメッセージ策定 |

| TCFDシナリオ分析改訂 |

| CO₂排出量削減計画案 |

| 2025年度サステナビリティ活動計画 |

| 気候変動部会設置 |

02戦略

国際社会では、急速に2050年カーボンニュートラルへの要請が高まり、今後競争ルールの変更を伴う社会システムの変化が予測されます。DICグループでは気候変動に伴うリスクや機会の重要性も意識して、サステナブルな事業戦略を推進しています。気候変動による影響は中長期的に顕在化する可能性が大きいため、2024年に実施したシナリオ分析に基づき、中長期的に事業に財務的な影響を及ぼすと考えられる主な気候関連リスクと気候関連機会の項目への認識も深めています。それら中長期的な視点で予測されるリスクと機会への認識を高めながら、時間軸を踏まえた戦略の立案と実行に結びつけていきます。

DICグループはカーボンニュートラル社会の実現をマテリアリティに掲げており、自社使用エネルギーの削減はもとより、製品カーボンフットプリントの提供を通じて、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

CO₂排出量削減の移行計画

DICグループはCO₂排出量削減目標を持つ企業として、移行計画を持って活動を進めます。

この進行にあたり、DICグループでは現在、2025年度から2027年度までの次期3ヶ年計画として14億円の環境投資の実施(日本国内を対象)を計画しています。

- Scope1:CO₂排出量の算定にあたっては、日本は環境省の排出係数を使用。AP、CN、その他の地域は、US EPA(U.S. Environmental Protection Agency)の排出係数を使用。サンケミカル社はSCCS Impact Library EPAの排出係数を使用。

- Scope2:電力のCO₂排出量の算定にあたっては、日本は環境省の排出係数を使用。アジアパシフィック、中国、その他の地域は、IEA(2024年度版)の排出係数を使用。サンケミカル社はサイトにより供給元データ>Residual Mix library>IEA static libraryの優先順位で排出係数を使用する。蒸気のCO₂排出量の算定にあたっては、日本、アジアパシフィック、中国、その他の地域は供給元データを使用。サンケミカル社はサイトにより供給元データ>Residual Mix library>US EPAの優先順位で排出係数を使用する。(SCCS: SpheraCloud Corporate Sustainability System)

- この排出量は2024年から、排出抑制策を実施せずに年率3%で事業拡大した場合の推定値です。

- この排出量は、2022年時点で想定した2030年の事業拡大に基づいており、排出抑制策を実施せずに事業拡大した場合の推計値です。

TCFDシナリオ分析

・シナリオ分析の条件

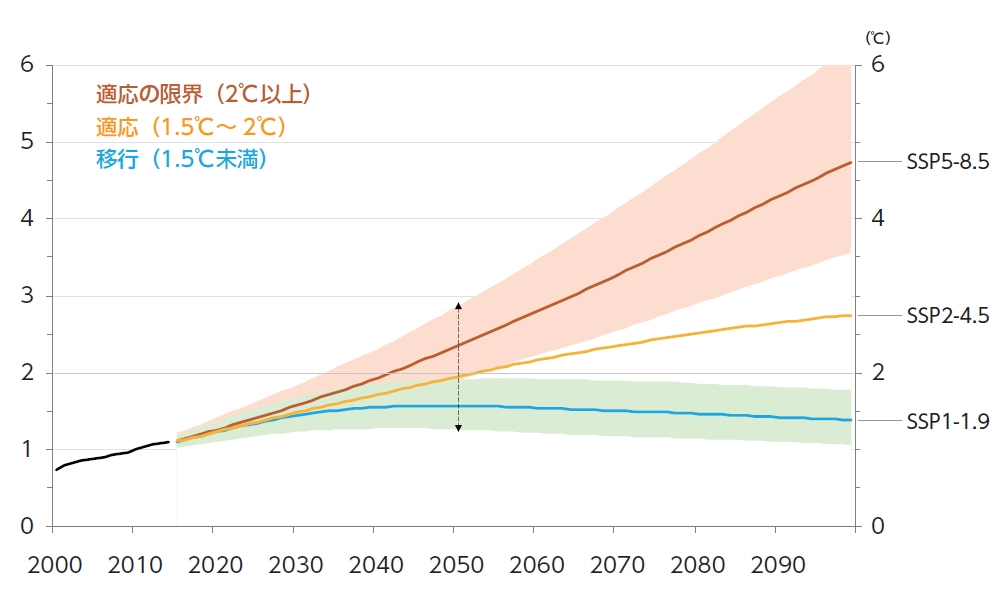

2024年にDICグループは、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2023年3月に発表した第6次評価報告書に基づく気候シナリオSSP1-1.9、SSP2-4.5、SSP5-8.5と、2023年10月に国際エネルギー機関(IEA)が発表したWorld Energy Outlook2023に基づく外部環境シナリオ※1を参考に、2020年に公表したシナリオ分析結果を見直しました。前回の分析では2030年までを対象としていましたが、今回は2050年まで対象期間を延長しました。これらのシナリオが示唆する将来の気候変動とエネルギーの状況を踏まえ、次の3つの世界観(移行、適応、適応の限界)※2を設定し、それぞれの世界観のもとで当社にとってのリスクと機会、およびその対応策について分析をしました。

・3つの世界観

移行:地球温暖化を産業革命前より1.5℃上昇に抑えることを目標に、各国がCO₂排出量削減のための対策を劇的かつ即座に実施する。省エネや共同輸送など、効率的なエネルギー利用が求められる。カーボンプライシング※3は、多くの国で新たに始まり、拡大し、価格は上昇と予想される。

適応:地球温暖化は2040年代半ばまで拡大し、1.5℃を超えるが2℃は超えない。地球の気温上昇へ適応するためには、レジリエントな対策と行動が必要である。遮熱や放熱といった対策は、適応の世界に有効だろう。現在100年に1度といわれる極端な気候現象は、10年に1度、あるいは1年に1度の確率になると予想される。

適応の限界:地球温暖化は2050年に2℃を超えてゆき、2100年には5℃に迫る。予期せぬ天候や気候の極端さが増大し、食糧不安や供給不安を引き起こし、何世紀にもわたって人々が暮らしてきた場所からの移住が余儀なくされる。こうした変化は、複合的、連鎖的で、国境を超えて生活の質に悪影響をもたらす。こうした悪影響から、パンデミックや紛争といった非気候リスクが増大されると予測される。

- シナリオ分析の見直しで使用した参考文献

- 適応と適応の限界の関係:気温の上昇に伴って、「適応」に続いて「適応の限界」が訪れ、適応の世界観から適応の限界の世界観へと連続的にシフトしていくことを想定している。

- カーボンプライシング:2030年135USドル/t-CO₂、2050年200USドル/t-CO₂

各世界観におけるシナリオ分析結果

移行の世界観

R:リスクへの対策 O:機会への対策

| リスク | 機 会 | 対 策 | |

|---|---|---|---|

| 政策と法律 | |||

| カーボンプライシングの導入は世界中で実施されるだろう |

|

エネルギー効率の改善とグリーン電力への移行と(購入と自家発電の両方を含む)、化石燃料削減を推進する |

|

| 非財務情報の開示に対する需要は世界的に高まるだろう | 世界各国からの開示要請に対応するためのシステム構築・運用に伴う費用が発生する | R:欧州のCSRD※への対応が求められ、2026年に報告する予定 | |

| 技術革新 | |||

| 需要の変化が起こり、サーキュラーエコノミーが支配的な考え方になる |

|

|

O:顧客や消費者と共同で、ケミカルリサイクルやマテリアルリサイクルの検討を加速させる O:バイオ素材や、製品のリサイクルを容易にする持続可能な素材開発に注力する |

| 低炭素またはカーボンネガティブに貢献する製品を開発する | 低炭素またはカーボンネガティブ製品や、顧客プロセスにおける低炭素化を支援する製品に対する需要が高まる | O:低VOC、低エネルギー消費といった低炭素に貢献する製品を推進する | |

| 行動変容 | |||

| 直接生産やサプライチェーンにおけるCO₂排出削減の要請に応える必要がある | 1.5℃目標に向けたCO₂排出削減が始まり、その流れはサプライチェーンを通じても求められる | R:Scope1,2の排出量50%削減、Scope3のカテゴリー2、3、4、5、12の排出量13.5%削減、Scope3のカテゴリー1のサプライヤーエンゲージメント率80%という目標を実行している R:私たちは1.5℃目標に対応したSBTへの移行を検討している R:目標達成に向けて、省エネや再生可能エネルギー設備への投資を継続する |

|

| 直接生産とサプライチェーンにおける生物多様性への取り組みが必要となる | 生物多様性に配慮していない製品は市場から排除される | R:原材料や生産現場における生物多様性に配慮する | |

- CSRDの対応に関して、2025年2月26日に欧州委員会はオムニバス法案を発表し、今後EU理事会および欧州議会にて審議されます。当社は動向を注視し、新法案が施行された際には適切な措置を講じます。

適応の世界観

R:リスクへの対策 O:機会への対策

| リスク | 機 会 | 対 策 | |

|---|---|---|---|

| 急性的状況 | |||

| 現在の100年に1度の極端な気候現象は、10年に1度、あるいは1年に1度の確率に変化すると予想される |

|

R:主要原材料について、複数地域での2社共同調達を推進し、BCP対応を強化する R:主要製品について、原材料と製品の十分な在庫を確保する R:印刷インキやその他の生産施設を世界中に配置し、補完的な能力を確保する R:高潮や洪水によって港湾施設が被害を受けた場合、その影響を最小限にとどめるために他社と協力する R:沿岸地域に立地するサイトへの対策を強化する |

|

| 慢性的状況 | |||

| 地下水資源が枯渇する | 水に関するリスクの増大が懸念される地域では対策が必要になる | R:水に関するリスクに対処するための対策を実施する。関連するトレーニングを提供することにより、BCPの有効性を強化する | |

| 気候変動はライフスタイルと消費パターンを一変させる | 高温に適応した新しいライフスタイルが求められ、既存製品の需要が減少する可能性がある | 高温に適応する新しいライフスタイルは、コーティング材や包装材、ヘルスケアにチャンスをもたらす | O:気温上昇に伴う断熱、遮熱用製品の需要に応える製品を開発する O:食生活の変化は、飲料産業と食品(冷凍)用長寿命包装材料のビジネスの拡大・発展を促進する O:ヘルスケアおよびライフサイエンス分野でのビジネスを拡大し、健康を促進する |

| 生物多様性の喪失は、植物の不作を常態化させる | 植物の不作による植物由来原料の供給が停止する | R:レジリエンスを強化する | |

適応の限界の世界観

R:リスクへの対策 O:機会への対策

| リスク | 機 会 | 対 策 | |

|---|---|---|---|

| 急性的状況 | |||

| 突発的な天候や気候の極端な変化は、公衆衛生や環境に問題を引き起こす |

|

R:関連するトレーニングを提供することにより、BCPの有効性を強化する | |

| 慢性的状況 | |||

| 食料安全保障の観点から、食用植物を化学原料や燃料として利用することは難しくなる | 食用の植物に由来する原料の使用が難しくなる | R:バイオマスの原料を、食用から非食用に切り替える | |

| 気候変動が引き起こす不安定性は、気候以外のリスクを増大させる | ・気温の上昇に伴う新たなパンデミックの出現が、通常の事業運営に支障を来たす ・食料供給や住居が不安定になると、紛争や暴動が起こり、通常の業務が停止する |

R:関連するトレーニングを提供することにより、BCPの有効性を強化する R:事業の戦略的縮小、中核資産、データ、危険化学物質の保護、避難手順、従業員の家族への支援などを含む緊急時計画の準備をする R:競争相手よりも、入念に緊急時計画を準備する |

|

シナリオ分析後の2020~2024年における取り組み

- ICP(社内カーボンプライシング)の導入

排出するCO₂に価格づけを行い、気候変動リスクを定量的に把握し、またCO₂排出削減に対してインセンティブとなるように、インターナルカーボンプライシング制度(ICP)の導入を決定。2021年度より、日本国内並びにAP、CNにおける投資額が5,000万円以上のCO₂排出量増減を伴う設備投資案件からICPを導入し、設備投資で得られる効果にCO₂排出削減コストを付加できる仕組みを構築 - サステナブルファイナンスによる資金調達

- 国内34拠点でグリーン電力の導入を開始。また、インドネシアのカラワン工場にて、低炭素燃料ボイラー(石炭→LNG)の稼働開始などエネルギーの低炭素化を実施

- 製品カーボンフットプリントをグローバルで提供中。今後は、バイオマスやリサイクルなどの算出に対応した方法論の改訂を検討

- 省エネ・再エネ設備投資の一環として、堺工場にバイオマスボイラーの導入を決定

- 四日市工場で色柄つき発泡食品トレーの原料であるポリスチレンの溶解分離リサイクル設備を2024年に竣工

03リスク管理

リスクを識別・評価しリスク管理を行うプロセス

DICグループでは、サステナビリティ活動の根幹に位置づける「サステナビリティ・テーマ活動」の中で、気候変動対応に関連するリスクについて認識し、その対応と評価、リスクの管理を行っています。

サステナビリティ委員会の直下の「リスクマネジメント部会」にて、重要なリスクおよび重要な機会の抽出と議論を行い、重要と認識された案件はサステナビリティ委員会に上程する仕組みとなっています。

主なリスク管理の視点

- 今後カーボンプライシングが導入された場合、原燃料価格や電力価格の上昇、輸出品目の課税措置などがなされ、CO₂排出量が直接的なコスト圧迫要因となります。

- 気候変動に伴う脱炭素社会への移行リスクとして、サーキュラーエコノミー等による急激な需要の変化が起きた場合、その対応ができなければ大幅な事業収益の低下をもたらす要因となります。

- 極端な物理的リスクとして、異常気象による気象災害が深刻化・頻発化すると、事業所の稼働停止、原料調達の不安定化等により製品供給不能や供給の遅延を生じる可能性があり、事業収益の低下と事業継続の可否に関わる要因となります。

04指標と目標

気候関連リスクおよび機会のうち、移行リスクを評価する重要なKPIとしては、Scope1,2を利用しています。世界的な脱炭素社会への動きが加速する中、DICグループはその実現に積極的に取り組んでいく決意のもと、Scope1,2のCO₂排出量の長期削減目標として「2030年度50%削減※」および「2050年度カーボンネットゼロ」の実現を目指しています。

- Scope1,2、2013年度の排出量を基準とする。

2024年度の主な活動と実績

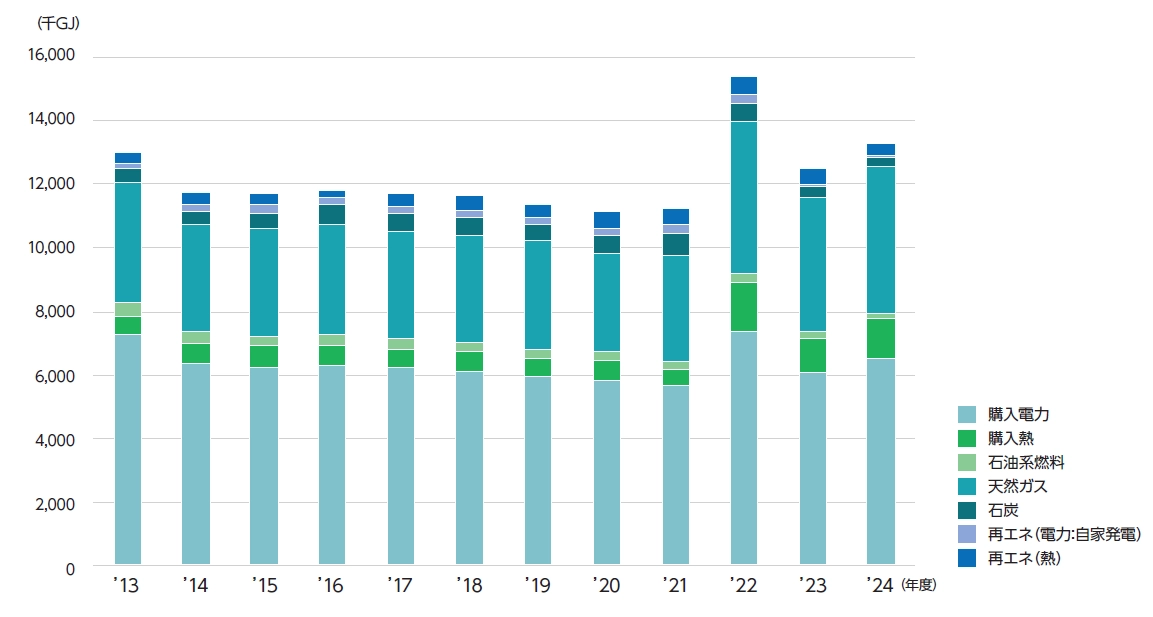

01DICグループのエネルギー使用量とGHG排出量(Scope1,2)の実績

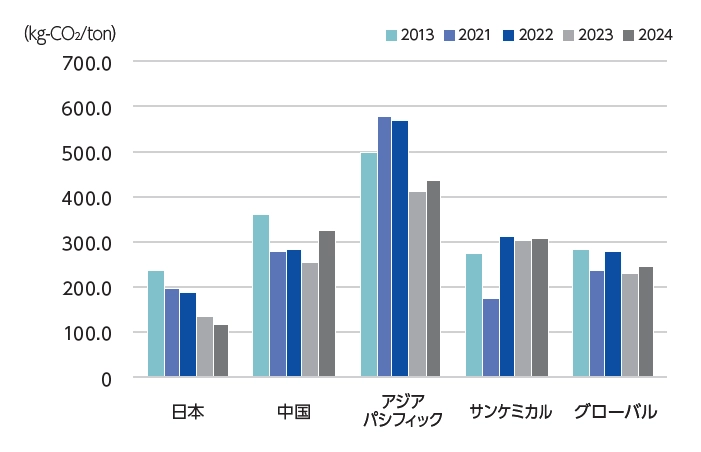

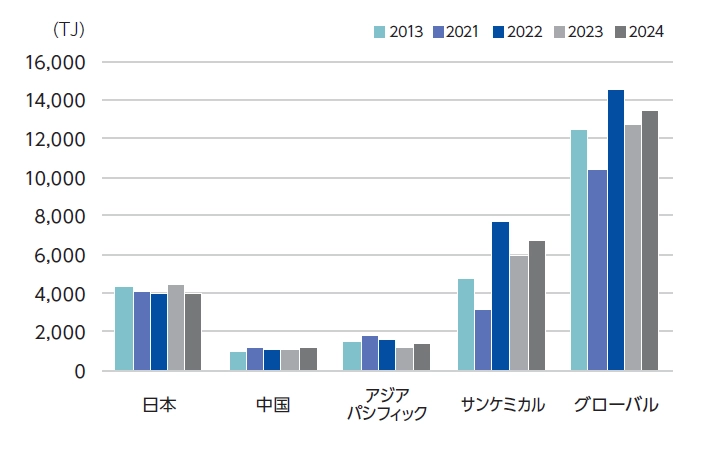

2024年度のエネルギー使用量は、13,486TJ、CO₂排出量は549,886トンでした。生産数量1トン当たりのCO₂排出量を指標化したCO₂排出原単位は247.6kg-CO₂/tでした。

2024年度のCO₂排出量削減目標を達成できた主な理由は、国内拠点で今年も引き続きグリーン電力を導入し、Scope2の削減に取り組んだことがあげられます。

また、ICP(社内カーボンプライシング)制度を設備投資案件へ取り入れるなど、今まで以上に積極的な省エネ・低炭素化施策に取り組んだ成果の現れといえます。

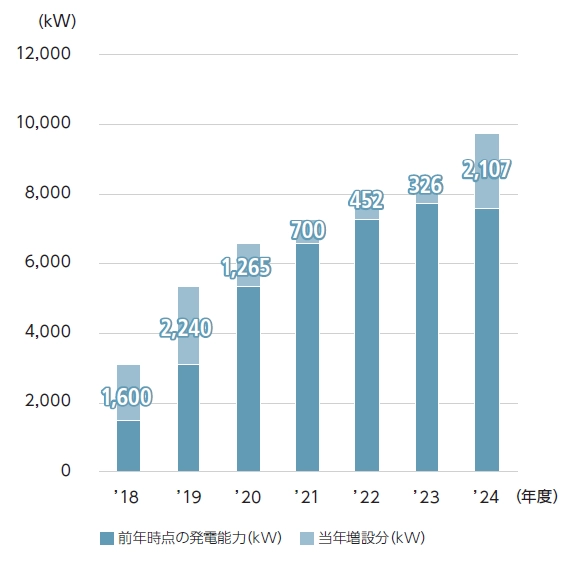

今後も引き続き高効率設備の導入や工程改善、設備稼働率の向上といった省エネ施策を実施するとともに、バイオマスなどのクリーンな燃料への転換や太陽光発電の導入といった再生可能エネルギーの採用を増やしていく計画です。取り組みの概要については次項以降で後述します。

なおCO₂排出量(Scope1,2)は、第三者機関による検証を受けています。

CO₂排出量の増減要因について

| CO₂増減要因 | CO₂増減量(トン) | 削減率(%) | ||

|---|---|---|---|---|

| 国内 | 日本:グリーン電力化 | -21,494 | -36,417 | 6.8 |

| 日本:事業所における省エネ活動 | -3,725 | |||

| 日本:事業売却 | -18,162 | |||

| 日本:その他要因(法改正対応他) | 6,964 | |||

| 海外 | AP:グリーン電力化 | -2,224 | 13,571 | -9.6 |

| AP:事業所における省エネ活動 | -420 | |||

| AP:生産数量増加 | 9,541 | |||

| AP:算定拠点見直し | 8,953 | |||

| AP:その他要因(事業所の統廃合、事業売却他) | -2,279 | |||

| 中国:事業所における省エネ活動 | -2,807 | 1,764 | ||

| 中国:生産数量増加 | 9,512 | |||

| 中国:その他要因(事業所の統廃合、事業売却他) | -4,941 | |||

| Sun:生産数量増加 | 44,405 | 36,475 | ||

| Sun:算定拠点見直し | -7,930 | |||

| その他海外:生産数量減少 | -1,487 | -395 | ||

| その他海外:事業買収 | 1,092 | |||

| CO₂増減量合計 | 14,997 | -2.8 | ||

| 2023年度CO₂排出量(グローバル) | 534,889 | |||

| 2024年度CO₂排出量(グローバル) | 549,886 | |||

地域ごとの活動報告

日本国内の活動

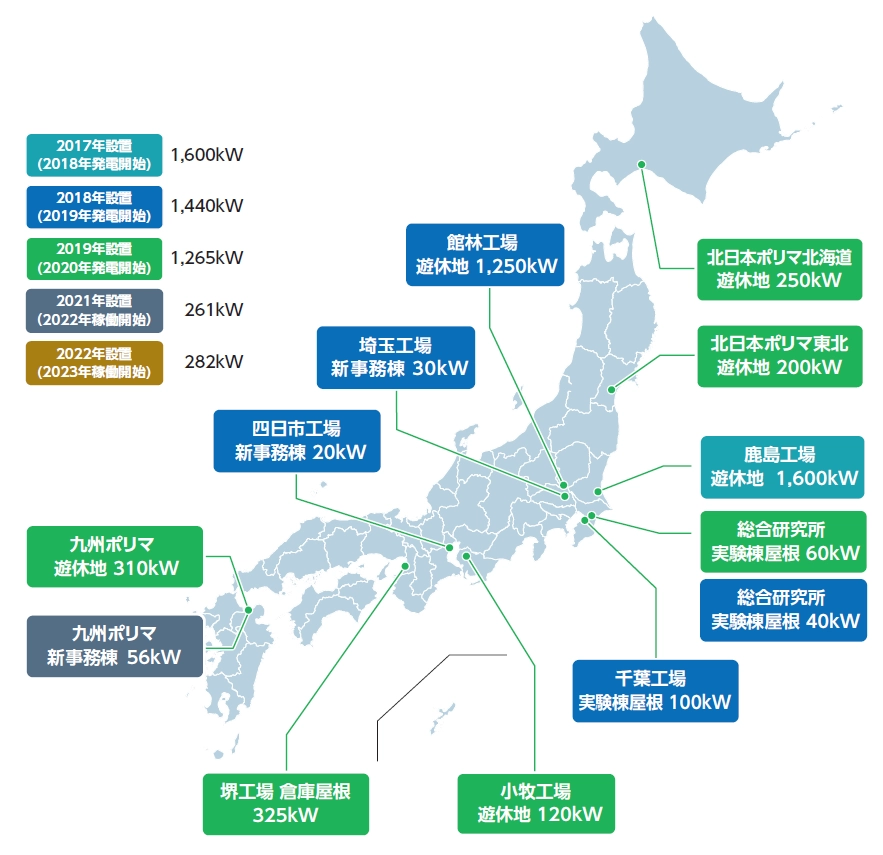

国内DICグループにおける再生可能エネルギーの大半は、バイオマスボイラー、太陽光発電によるものです。2024年度は、これらの再生可能エネルギー設備由来のエネルギーは414千GJ(原油換算量10,677㎘)となり、国内DICグループで消費するエネルギー(熱・電気)のうち、10.3%を賄っています。また、CO₂排出量削減効果は、28,684t-CO₂となり、これは国内DICグループのCO₂総排出量の22.3%を再生可能エネルギーで削減した計算になります。

国内DICグループのオフィス・研究所は15拠点(総合研究所除く)あり、2024年度のエネルギー使用量は前年同等に推移しました。全般的に取り組んだ省エネ施策は、①古くなった照明器具や空調機器をトップランナー基準に準拠した高効率タイプにリプレイス、②照明の不要時消灯やエアコンの温度設定を徹底、③ビル管理会社と協働で、「こまめな」省エネ活動に取り組んだことです。さらに、④2021年11月よりWSR2020プロジェクトの一環で開始した、通年でノーネクタイ・ノージャケットの服装を可とした活動も継続して行いました。

また、2024年度も国内DICグループ34事業所で継続して再生可能エネルギー由来電力を導入し、大幅にCO₂排出量を削減しました。

本取り組みを加えたCO₂排出量削減効果は107,738t-CO₂となり、国内DICグループのCO₂排出量は、前年比26.7%減少となりました。今後も、DIC NET ZERO 2050で公約したCO₂排出量削減の新しい中長期目標の達成に向けて、積極的に活動していきます。

AP、CN地域の活動

マレーシアのDIC Compounds社、タイのDIC Siam ChemicalIndustry社、中国の迪爱生合成树脂(中山)有限公司にて太陽光発電設備を導入し、生産活動におけるCO₂排出量の削減に大きく貢献しています。

新設した太陽光発電設備

左から DIC Compounds社、中山合成樹脂、DIC Siam Chemical Industry Co., Ltd.

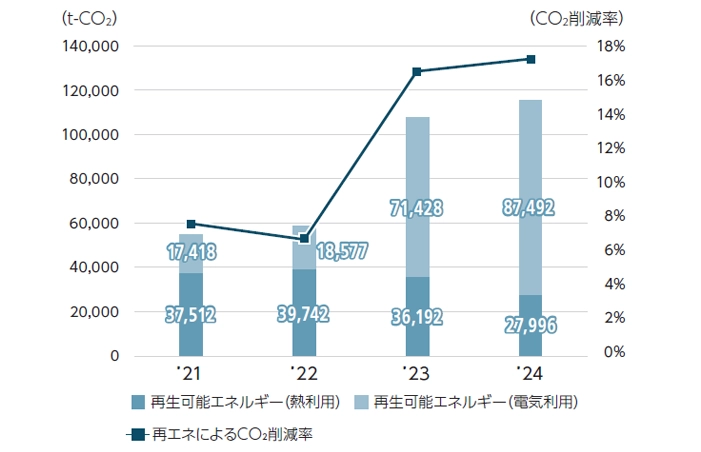

DICグループの再生可能エネルギーへの取り組み

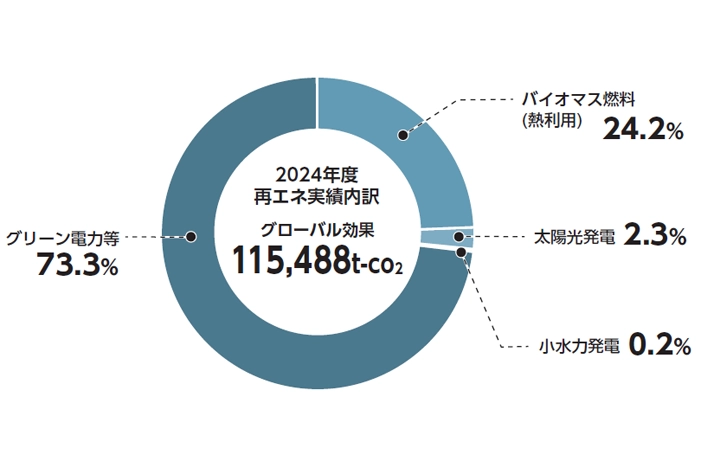

再生可能エネルギーによるCO₂排出量削減推移

| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 再生可能エネルギー(熱利用) | t-CO₂ | 37,512 | 39,742 | 36,192 | 27,996 |

| 再生可能エネルギー(自家発) | t-CO₂ | 17,418 | 12,568 | 6,874 | 2,855 |

| 再生可能エネルギー(グリーン電力等) | t-CO₂ | 0 | 6,009 | 64,554 | 84,637 |

| 再生可能エネルギー(合計) | t-CO₂ | 54,929 | 58,319 | 107,620 | 115,488 |

| DICグループCO₂排出量 | t-CO₂ | 588,985 | 720,444 | 534,889 | 549,886 |

| 再エネ+DICグループCO₂排出量 | t-CO₂ | 643,914 | 778,763 | 642,509 | 665,374 |

| 再エネによるCO₂削減率 | % | 8.5% | 7.5% | 16.7% | 17.4% |

| バイオマス燃料(電気利用) | t-CO₂ | 6,542 | 7,277 | 1,100 | 0 |

| 太陽光発電 | t-CO₂ | 8,054 | 2,320 | 3,072 | 2,645 |

| 風力発電 | t-CO₂ | 2,451 | 2,683 | 928 | 0 |

| 小水力発電 | t-CO₂ | 371 | 288 | 1,774 | 210 |

| 再エネ自家発電分(合計) | t-CO₂ | 17,418 | 12,568 | 6,874 | 2,855 |

02サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量(Scope3)

DICグループではサプライチェーンを通じたCO₂排出量削減の重要性を認識し、関連するすべてのカテゴリーについて、その把握と削減に取り組んでいます。2024年度は、すべてのカテゴリーについて、その算出方法を見直しました。購入金額からの推計をデータに基づいた計算に変更したり、算定対象範囲を見直したりした結果、Scope3排出量はこれまでの計算方法に比べ3割程度増加しましたが、より実態に近づいたと認識しています。

2024年度サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量(DICグループ)

| カテゴリーNo | カテゴリー名称 | 排出量(t-CO₂) |

|---|---|---|

| 1 | 購入した原材料・サービス | 6,428,219 |

| 2 | 資本財 | 161,103 |

| 3 | Scope1, 2に含まないエネルギー | 146,833 |

| 4 | 上流での輸送・配送 | 301,079 |

| 5 | 事業活動で排出された廃棄物 | 111,666 |

| 6 | 出張 | 8,027 |

| 7 | 雇用者の通勤 | 42,948 |

| 10 | 販売した製品の加工 | 192,640 |

| 12 | 販売した製品の廃棄 | 1,598,880 |

| 15 | 投資 | 80,012 |

- カテゴリー8,9,11,13,14については、当社事業活動との関連性が低いため、Scope3算定対象外としております。

購買における取り組み

DICグループは「DICグループサステナビリティ調達ガイドライン」を策定・周知し、取引先へ温室効果ガスの排出量削減を働きかけています。また各種調査を通じて、その活動状況や削減目標を確認するとともに、活動の啓発を進めています。

原料単位での取り組みとしては、調達原料のカーボンフットプリントの調査やバイオ原料・リサイクル原料の探索を推進しています。

詳細は「持続可能な調達」の「原料における環境負荷低減に向けた取り組み」の項目を参照ください。

物流における取り組み

日本国内とAP地域・CN地域のDICグループ各社を対象に、輸送時に排出するCO₂量を詳細に把握する目的で算出サービスの利用検討を行いました。2025年度中に利用開始予定です。

また日本国内においてはフィジカルインターネット実現会議化学品ワーキンググループ※に参加し、共同物流を検討し積載効率向上やトラック台数の削減を進めています。

サンケミカル社では、いくつかの物流イニシアチブを推進することで、CO₂排出量の削減に継続的に取り組んでいます。これらのイニシアチブには、集約出荷、出荷の最適化、出荷効率の向上などが含まれますが、これだけにとどまりません。具体的なプロジェクトとしては、全体的な出荷回数の削減、小規模な出荷から大規模な出荷への移行、納期を管理することによる緊急出荷の削減等があげられます。これらのプロジェクトそれぞれが、全体的なCO₂排出量の削減に寄与しています。

- フィジカルインターネット:インターネット通信の考え方を物流に適用した新しい物流の仕組みで、デジタル技術を利用し規格化された貨物を複数のネットワークで共同輸送すること。

- フィジカルインターネット実現会議化学品ワーキンググループ:化学品を対象にフィジカルインターネット実現のため、2023年7月に発足した経済産業省および国土交通省が主導する組織。

製品カーボンフットプリント(PCF)算出に向けた取り組み

カーボンニュートラルを実現するためには、サプライチェーン全体でのCO₂排出量の削減が重要であり、個々の企業、個々の製品がどれだけCO₂を排出しているのかを算出し、削減していく必要があります。DICグループでは、 欧州の非営利団体Together forSustainability (TfS)やISO14067:2018などの情報を踏まえた上で、グループとしての統一したPCF算出のガイドラインを策定し、PCF算定を実施しています。2024年度はグループで12,871製品(DICは621製品、サンケミカル社は12,250製品)のPCF算定依頼があり、順次顧客に提供しています。2025年度からは、DICとサンケミカル社で共通の原材料のCO₂排出係数を使用して、製品カーボンフットプリントの算出を実施していきます。年々高まる顧客からの製品カーボンフットプリントの算出要請に応えるため、計算の自動化を含めた製品からの製品カーボンフットプリントの算出の高速化の検討を進めていきます。

製品の削減貢献(Avoided Emission)

削減貢献とは、製品が使用される場面などでGHGの排出削減に貢献することです。例をあげると、車体の軽量化による燃費向上に貢献する製品や、断熱作用による冷暖房エネルギーの削減に貢献する製品などがあります。企業の活動を通じた気候変動の緩和を可視化する評価項目として、近年注目されています。まだまだ算定方法の精緻化や信頼性向上などの点で改善の余地はありますが、サプライチェーンを通じた脱炭素社会への寄与度を明らかにすることができるこの項目について、適切に表現することを進めていきます。

イノベーション

DICグループでは、プラスチック製食品トレーの主要原料であるポリスチレン(PS)を供給しています。白色トレーは、マテリアルリサイクルにより再び食品トレーにリサイクルされていますが、色柄つきトレーはリサイクル過程で再生ペレットが黒色になってしまうため、再利用の使途がハンガー等の別の日用雑貨品などに限られるという課題がありました。

この課題に対し、DICグループは印刷インキ事業で培った技術や樹脂設計の知見を活用し、溶解分離リサイクル技術※1「Dic法:Deinking chemical process」を実現し、2024年11月より四日市工場にて稼働を開始しています。食品容器の国内最大手メーカーである株式会社エフピコが回収する色柄つきトレーを原料として、年間生産能力約1万トンのリサイクルPSを供給できる体制を整えます。

またDICは、色柄つきトレーのケミカルリサイクル※2に向けても研究開発を進めており、「マテリアルリサイクル」と「ケミカルリサイクル」の両軸で再生ポリスチレンペレットの製造に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

- 黒色の再生ペレットを溶解し、着色成分を分離させリサイクルPSに再生する技術。

- ケミカルリサイクルは、「あらゆるタイプの廃化学品・製品」を化学的に分解するなどして、化学原料に再生する手法。

オゾン層対策

代替フロンの「HFC(ハイドロフルオロカーボン)」は、機器・設備の冷媒として広く普及しています。しかし、HFCはオゾン層破壊物質ではないとはいえ、CO₂の100倍~10,000倍以上の温室効果があり、HFCの影響による今世紀末までの平均気温上昇は、約0.5℃分と推計されています。

このような中で、2016年10月、ルワンダのキガリで開催された「モントリオール議定書」の第28回締約国会議においてHFCの生産および消費量の段階的削減義務を定める改正(キガリ改正)が行われました。これに伴い、日本でもオゾン層保護法が改正されました。キガリ改正は日本を含む163ヶ国が批准(2024年12月12日現在)。20ヶ国以上の締結という発効条件を満たしているため、2019年1月1日に発効されました。

日本国内においては、フロン回収・破壊法の法改正を経てフロン排出抑制法が2015年4月に施行されており、フロン類の漏えい量把握と一定量以上フロン類を漏えいさせた者からの報告が義務化されました。さらに2020年4月より改正フロン抑制法が施行され、ユーザがフロン回収を行わない違反に対する直接罰が導入されています。

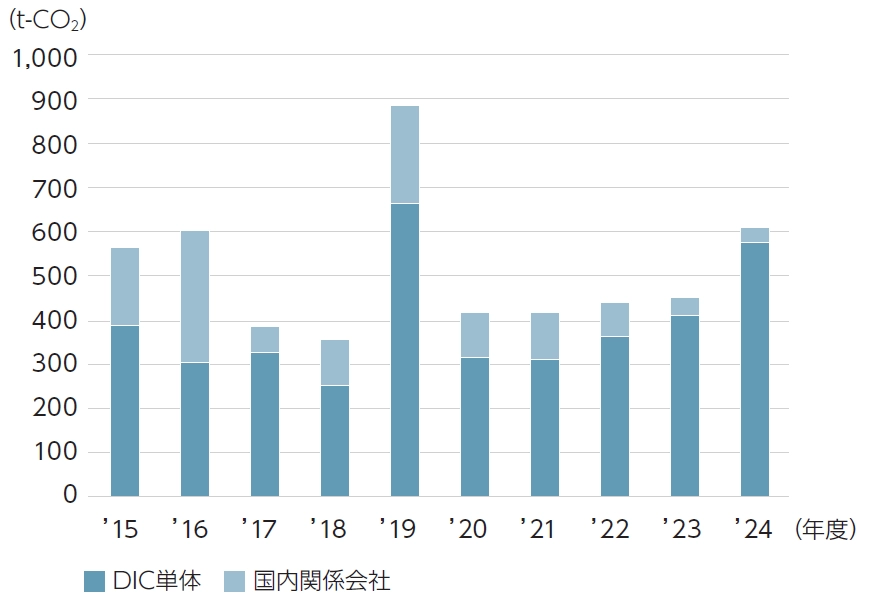

国内DICグループの2024年度の漏えいフロン量はCO₂排出量換算値で568トンでした(1事業所または1企業の漏えい量が1,000トン以上で国に報告義務あり)。漏えいフロン量はフロン排出抑制法が施行された2015年度から管理を行っており、これまでは国への報告義務が必要な水準を下回って推移しています。

2024年度も、当社におけるフロン排出抑制法への理解度と遵守状況、排出量の算定と点検の実施状況、情報開示内容などが認められた結果、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構により実施された「第4回JRECOフロン対策格付け」でもっとも優秀なAランク企業に4年連続で選定されました。

今後もDICグループは、法令遵守を継続するとともに、空調機器選定時においてノンフロンなど環境負荷の低い冷媒を選定することに努めるなど、漏えいフロン量の削減に取り組んでいきます。

漏えいフロン量(CO₂換算値)

環境教育

環境教育についての取り組みを進めています。2025年5~6月に国内DICでは、気候変動に関する事実や課題について、従業員に広く知らしめるためのe-ラーニングを実施し80%超が受講しました。

サンケミカル社では2023年末までの5年間に教育プログラムを受講した割合が70%超であったことと合わせると、DICグループ全体では、この6年半で55%超が環境課題に関する教育を受講しています。

今後は教育内容の充実や、教育対象範囲の拡大に努めていきます。

データ集

| 項目 | 単位 | バウンダリー | 2019年度実績 | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 総エネルギー使用量 | TJ | 日本 | 4,184 | 3,827 | 4,183 | 4,028 | 4,447 | 4,004 |

| 中国 | 1,056 | 1,036 | 1,197 | 1,066 | 1,110 | 1,168 | ||

| AP | 1,623 | 1,606 | 1,835 | 1,650 | 1,178 | 1,441 | ||

| サンケミカル | 3,784 | 3,791 | 3,196 | 7,767 | 6,017 | 6,805 | ||

| その他 | 69 | 118 | 63 | 58 | 48 | 67 | ||

| グローバル | 10,717 | 10,379 | 10,474 | 14,569 | 12,800 | 13,486 | ||

| 再生可能エネルギー使用量 | TJ | 日本 | - | - | - | - | 1,875 | 2,123 |

| 中国 | - | - | - | - | 16 | 5 | ||

| AP | - | - | - | - | 48 | 71 | ||

| サンケミカル | - | - | - | - | 36 | 84 | ||

| その他 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||

| グローバル | - | - | - | - | 1,975 | 2,283 | ||

| エネルギー原単位 | GJ/t | 日本 | 3.706 | 3.733 | 3.656 | 3.687 | 4.391 | 4.608 |

| 中国 | 5.574 | 5.698 | 4.749 | 4.881 | 3.914 | 5.162 | ||

| AP | 6.810 | 7.151 | 7.389 | 7.331 | 5.825 | 6.456 | ||

| サンケミカル | 4.371 | 4.705 | 3.739 | 7.603 | 7.557 | 7.540 | ||

| その他 | 133.440 | 3.030 | 108.223 | 110.776 | 102.070 | 313.569 | ||

| グローバル | 4.423 | 4.559 | 4.189 | 5.695 | 5.577 | 6.071 | ||

| CO₂ 排出量 | t | 日本 | 232,028 | 209,018 | 224,916 | 208,231 | 136,412 | 99,995 |

| 中国 | 63,000 | 60,163 | 70,342 | 62,457 | 71,998 | 73,762 | ||

| AP | 122,812 | 123,227 | 144,107 | 127,851 | 83,583 | 97,153 | ||

| サンケミカル | 173,146 | 153,374 | 147,553 | 319,946 | 241,182 | 277,656 | ||

| その他 | 2,107 | 5,267 | 2,068 | 1,958 | 1,715 | 1,320 | ||

| グローバル | 593,093 | 551,049 | 588,985 | 720,444 | 534,889 | 549,886 | ||

| Scope1 | t | 日本 | 135,428 | 118,786 | 135,612 | 128,458 | 112,591 | 97,445 |

| 中国 | 14,004 | 13,098 | 15,287 | 14,635 | 22,896 | 24,629 | ||

| AP | 66,199 | 69,597 | 88,575 | 76,127 | 44,028 | 49,060 | ||

| サンケミカル | 53,780 | 50,283 | 51,503 | 121,361 | 97,600 | 111,226 | ||

| その他 | 1,236 | 1,299 | 1,085 | 1,029 | 944 | 495 | ||

| グローバル | 270,647 | 253,064 | 292,063 | 341,610 | 278,059 | 282,856 | ||

| Scope2 | t | 日本 | 96,600 | 90,231 | 89,304 | 79,773 | 23,821 | 2,549 |

| 中国 | 48,996 | 47,065 | 55,054 | 47,822 | 49,102 | 49,133 | ||

| AP | 56,613 | 53,630 | 55,531 | 51,725 | 39,555 | 48,094 | ||

| サンケミカル | 119,366 | 103,091 | 96,050 | 198,585 | 143,582 | 166,430 | ||

| その他 | 871 | 3,967 | 982 | 929 | 771 | 824 | ||

| グローバル | 322,446 | 297,986 | 296,922 | 378,834 | 256,830 | 267,030 | ||

| CO₂ 原単位 | kg/t | 日本 | 206 | 204 | 197 | 191 | 135 | 115 |

| 中国 | 332 | 331 | 279 | 286 | 254 | 326 | ||

| AP | 515 | 549 | 580 | 568 | 413 | 435 | ||

| サンケミカル | 200 | 190 | 173 | 313 | 303 | 308 | ||

| その他 | 4,053 | 135 | 3,579 | 3,731 | 3,616 | 6,151 | ||

| グローバル | 245 | 242 | 236 | 282 | 233 | 248 |

- 2022年度からC&E含む

- 2023年度からエネルギーに非化石、再エネ含む

- 数値は四捨五入しているため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります

- APとはアジアパシフィック地域