地球温暖化防止への取り組み(2022年度の主な活動)

2022年度の主な活動と実績

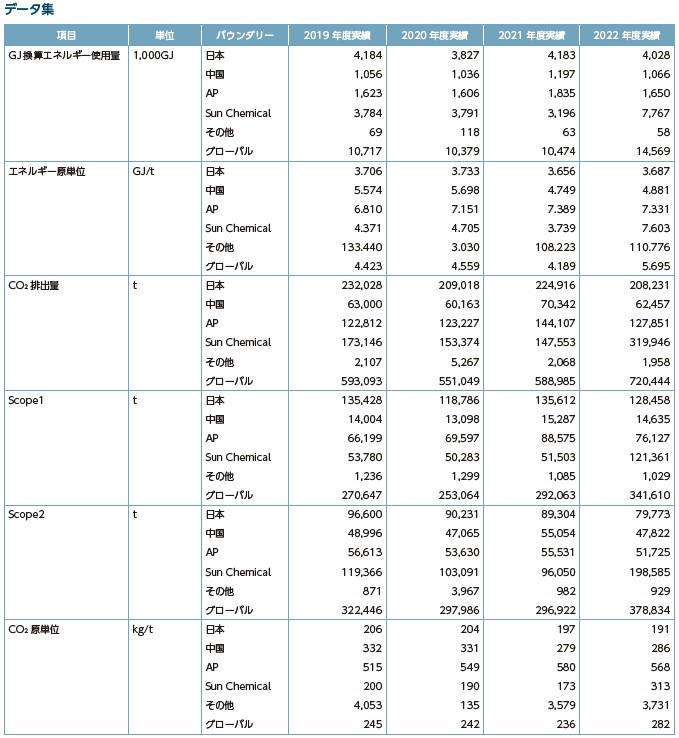

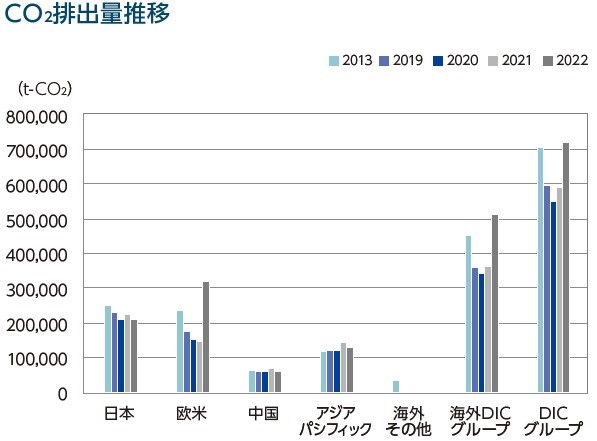

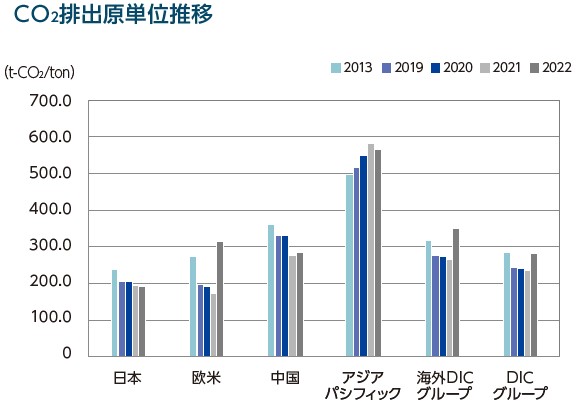

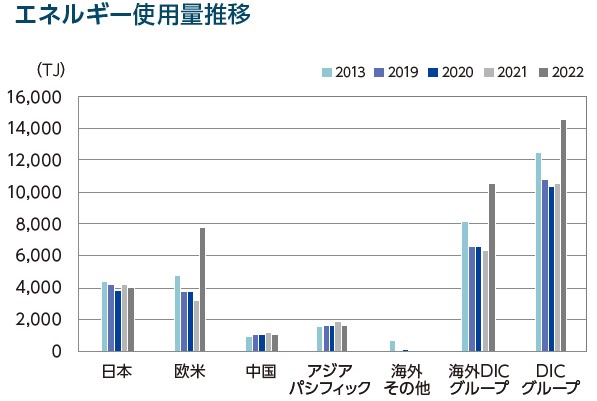

01DICグループのエネルギー使用量と温室効果ガス排出量(Scope1&2)の実績

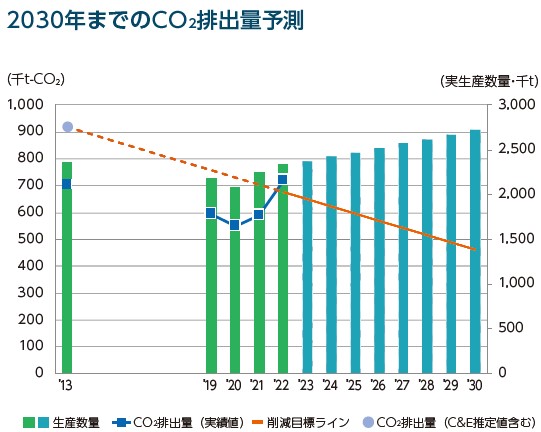

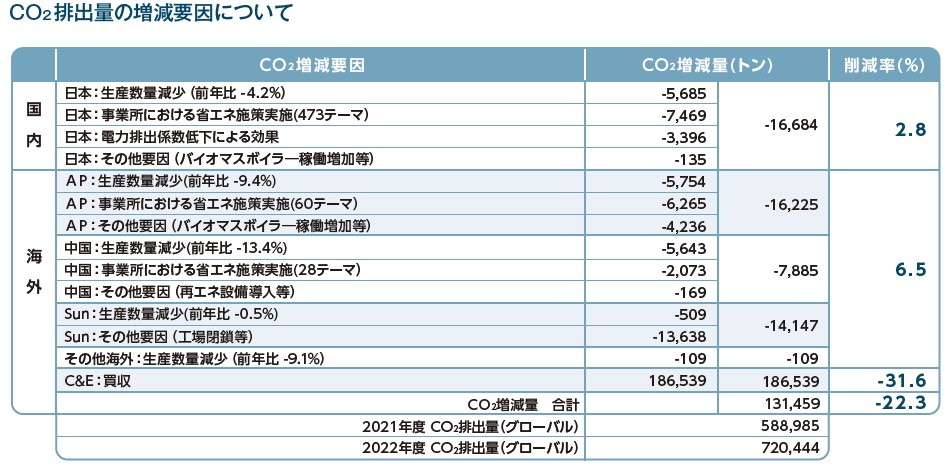

2022年度のエネルギー使用量は、14,569,201GJでした。CO₂排出量は720,444トンでした。生産数量1トンあたりのCO₂排出量を指標化したCO₂排出原単位は281.6kg-CO₂/tでした。2022年はC&E買収により大幅な組織境界の変更を伴った影響もあり、エネルギー使用量およびCO₂排出量が増加しています。本変更の影響も含めたエネルギー使用量およびCO₂排出量(Scope1&2)は、第三者機関による検証を受け認証を得る予定です。

2022年度のCO2排出量およびCO₂排出原単位削減目標を達成できたのは新たなCO₂削減目標(2030年度までに2013年度比50%削減)するために、「前中期経営計画(2019~2021年度)では2018年度比で年平均3.5%削減」を国内外の事業所で活動方針にブレークダウンしました。

また、ICP(社内カーボンプライシング)制度を設備投資案件へ取り入れるなど、今まで以上(過去は年平均1%削減目標)に積極的な省エネ・低炭素化施策に取り組んだ成果の現れといえます。取り組みの概要については次項以降で後述します。

今後も引き続き高効率設備の導入や工程改善、設備稼働率の向上といった省エネ施策を実施するとともに、バイオマスなどのクリーンな燃料への転換や太陽光発電の導入といった再生可能エネルギーの採用を増やしていく計画です。

また、サステナビリティ委員会にて日本国内DICグループの全事業所にCO₂フリー電力の導入を決定いたしました。これに伴い、2022年11月より、DIC本社ビル(ディーアイシービル)および第2ディーアイシービルの購入電力をCO₂フリー電力に切り替えました。さらに、2023年から日本国内DICグループで順次CO₂フリー電力に切り替えることを予定しています。

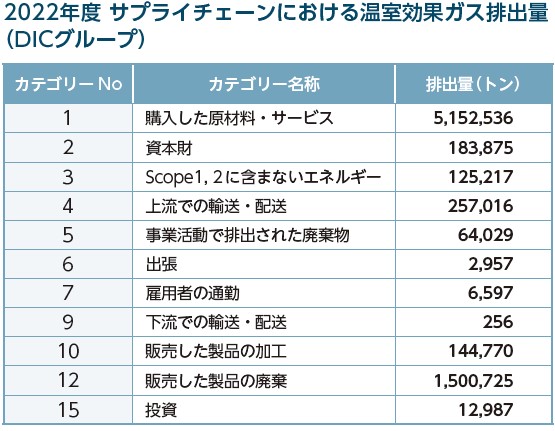

02サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量(Scope3)

DICグループではサプライチェーンを通じたCO₂削減の重要性を認識し、関連するすべてのカテゴリーについて、その把握と削減に取り組んでいます。また、カテゴリー1(購入した原材料・サービス)については、算出方法の見直しによる精緻化を進めています。

生産活動以外(オフィス・研究所)の取り組み

日本国内DICグループのオフィス・研究所は21事業所(総合研究所除く)ありますが、2022年度のエネルギー使用量は前年比で17.6%増加しました。増加要因は拠点数の増加および、これまで算定していなかった社用車の燃料の集計を開始したことです。全般的に取り組んだ省エネ施策は、①古くなった照明器具や空調機器をトップランナー基準に準拠した高効率タイプにリプレイス、②照明の不要時消灯やエアコンの温度設定を徹底、③ビル管理会社と協働および国の節電プログラム促進事業へ参加し、「こまめな」省エネ活動に取り組みました。さらに、④2021年11月より、WSR2020プロジェクトの一環で、ノーネクタイ・ノージャケットの服装を通年で可としました。また、2022年度の新しい取り組みとして、グループ会社であるDIC九州ポリマ株式会社でエネルギー消費量の実質ゼロを目指すZEB※1(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)工法を取り入れた事務棟が竣工いたしました。新事務棟は、太陽光発電や断熱材、LED照明器具などを装備することで、一次エネルギー削減率111%(省エネ+創エネ)を実現しました。なお、事務棟は4段階のZEBシリーズ※2のうち最高ランクとなる『ZEB』認証の取得いたしました。また、当社は経済産業省資源エネルギー庁が公募した2021年度のZEB実証事業に申請し、「ZEBリーディング・オーナー※3」に認定されました。DICグループでは初めての取り組み事例となり、今後もZEB対応の事務所建設に積極的に取り組む予定です。

- 「ZEB」とは、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。

- 「ZEBシリーズ」とは、ゼロエネルギーの達成状況を省エネ・創エネの割合に応じて以下の4段階に定義したもの。1)『ZEB 』(省エネ+創エネで100%以上削減)、2)Nearly ZEB(同75%以上削減)、3)ZEB Ready(省エネで50%以上削減)、4)ZEB Oriented(延床面積10,000 ㎡以上の建物で事務所等は省エネで40%以上削減)。

- 「 ZEBリーディング・オーナー」とは、自社事業拠点におけるZEB普及目標やZEB導入計画、ZEB導入実績を一般に公表する先導的建築物のオーナーのこと。

購買における取り組み

DICは「DICグループCSR調達ガイドライン」に基づき「DICグループサステナビリティ調達ガイドブック(2020年2月改訂Ver.3)」を作成し、これを用いたヒアリング活動を行うなど、サプライヤーへの温室効果ガスの排出削減を働きかけています。

また、DIC製品のカーボンフットプリントの把握と低減を目的に原料のカーボンフットプリントの試算やバイオ由来、リサイクル原料等の探索を推進しています。

さらに、EcoVadisなどの共通の枠組みを通じた、サプライヤーとの対話を重ねることにより、温室効果ガスの削減を推進します。

物流における取り組み

日本国内においては、使用トラックの大型化や台数制限、積載効率向上を進めるとともに、モーダルシフトを積極的に推進し、トラック、鉄道、船の組み合わせによる効率輸送を継続して実施しました。また海外においては各国の実情に沿った効果的な取り組みを進めています。

長期的には、次世代自動車やLNG船等の利用による温室効果ガス排出削減を見据え、それら輸送手段の導入を積極的に検討します。

ICP(社内カーボンプライシング制度)を通じた取り組み

2021年度より導入したICP(社内カーボンプライシング制度)により、排出する温室効果ガス(Scope1&2)に価格づけを行い、それを加味した費用対効果を図るプロセスを進めています。各種設備投資においてCO₂排出の観点からの認識を高めて対応を進め、さらに環境投資を進める上で、削減効果を定量化することで、より正確な判断に基づく投資促進に取り組んでいきます。加えて、ICPの適用範囲拡大を目指し、エネルギー調達や合理化効果算定の中にも反映することを検討していきます。

サステナビリティ指標を通じた取り組み

製品の社会的価値を測るモノサシとして導入したサステナビリティ指標の縦軸では、各製品の環境負荷を定量化し、その削減を進めます。様々な環境負荷の中でも、特に温室効果ガス排出量(Scope1&2)にフォーカスをあて、2030年および2050年の目標達成に向けた進捗を確実にしていきます。

製品カーボンフットプリント算出に向けた取り組み

サプライチェーンを通じたCO₂排出量の削減を進めるためには、当社の製品が、サプライチェーンの上流から提供するまでにどれだけ排出してきたのかを算出し、そこから課題を抽出し、対策を講じなければなりません。顧客・社会の要請に応えサプライチェーンを通じた対話に役立てるべく、この製品カーボンフットプリントを算出するスキーム作りを現在進めています。グローバル顧客の製品CFPの算出要請に応えるべく、Sun Chemicalと統一した製品CFP算出のガイドライン作り、および情報共有のための仕組み作りを進めています。

日本顧客に対しては、サステナビリティ推進部を責任部署とした製品CFP関連の問い合わせに対応する体制を整え、技術、営業に対して説明会を実施しました。

製品の削減貢献(Avoided Emission)

削減貢献(Avoided Emission)とは、製品が使用される場面などでCO₂の排出削減に貢献することです。例をあげると、車体の軽量化による燃費向上に貢献する製品や、断熱作用による冷暖房エネルギーの削減に貢献する製品などがあります。サプライチェーンを通じた削減に結びつくとともに、製品の提供価値の中でも重要なこの項目について、適切に表現することを進めていきます。

イノベーション

オープンイノベーションを活用し、当社製品のケミカルリサイクルとCO₂カーボンリサイクルによる原料化を推し進めることで、化石燃料に依存しないモノづくりを実現し、DIC Vision 2030に掲げる地球環境と社会のサステナビリティに貢献していきます。

オゾン層対策

代替フロンの「HFC(ハイドロフルオロカーボン)」は、機器・設備の冷媒として広く普及しています。しかし、HFCはオゾン層破壊物質ではないとはいえ、CO₂の100倍~10,000倍以上の温室効果があり、HFCによる影響で今世紀末までの平均気温上昇は、摂氏約0.5℃分と推計されています。

このような中で、2016年10月、ルワンダのキガリで開催された「モントリオール議定書」の第28回締約国会議においてHFCの生産および消費量の段階的削減義務を定める改正(キガリ改正)が行われました。これに伴い、日本でもオゾン層保護法が改正されました。キガリ改正は日本を含む138ヶ国が締結(2022年9月26日現在)。20ヶ国以上の締結という発効条件を満たしているため、2019年1月1日に発効されました。

日本国内においては、2015年4月にフロン回収・破壊法が改正され、フロン排出抑制法が施行され、漏えい量把握と報告が義務化されています。

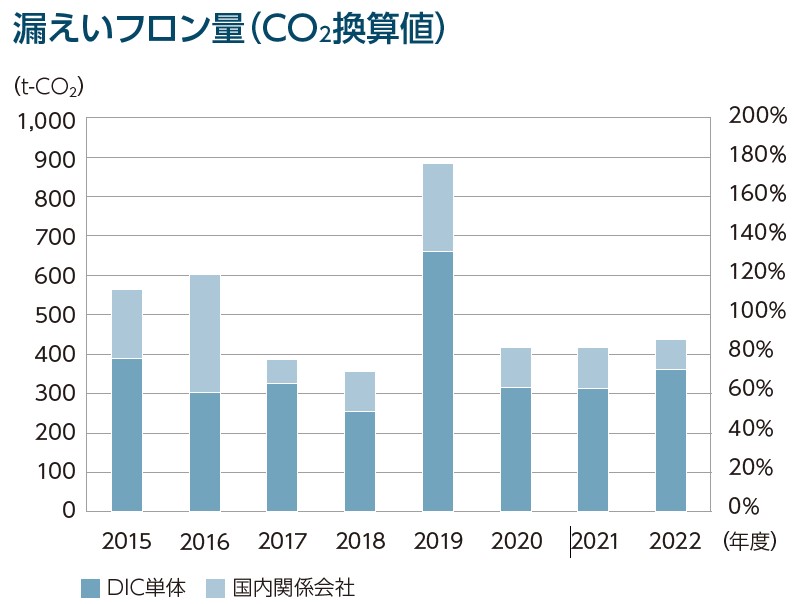

国内DICグループの2022年度の漏えいフロン量はCO₂排出量換算値で439トン(1事業所または1企業の漏えい量が1,000トン以上で国に報告義務あり)でした。漏えいフロン量はフロン排出抑制法が施行された2015年度から管理を行っていますが、これまでは国への報告義務が必要な水準以内を維持しています。

2022年度には、これらのフロン排出抑制法への法遵守活動が認められ、一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構により実施された「第2回JRECOフロン対策格付け」において、調査対象1,840社中、Aランク企業49社の1社に選ばれました。

今後もDICグループは、継続した法遵守活動とともに、空調機器選定時においてノンフロンなど環境負荷の低い冷媒を選定することに努めるなど、漏えいフロン量の削減に取り組んでまいります。