通信やAIの急速な進化に伴い、社会基盤を支える化学メーカーも大きな変革の時代を迎えている。

印刷インキや顔料、樹脂といった分野で豊富な実績を有するDIC(ディーアイシー)株式会社は、近年「Direct to Society」というコンセプトのもと、社会に直接価値を提供する新たな取り組みを加速している。

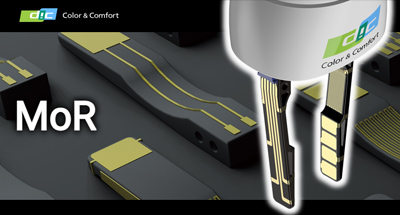

その象徴として生まれたのが、全方向ドローン「HAGAMOSphere™︎(以下、アガモスフィア)」とロボットフィンガー「MoR®」だ。

なぜ、化学メーカーがドローンやロボットフィンガーの開発に乗り出したのか?

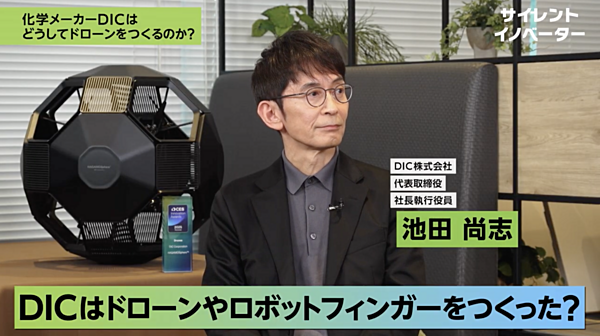

本記事では、フリーアナウンサーの平井理央氏と起業家の成田修造氏がDIC本社を訪問。新領域に踏み出す挑戦を率いる、代表取締役社長執行役員の池田尚志氏や開発担当者に聞いた。

化学メーカー発・転がるドローン

平井: 成田さん、DIC本社に来ましたね。

成田: 楽しみですね。企業秘密を拝見できそうで、ワクワクします。

平井: 何か大きなものがありますね。これはロボットでしょうか?

西原: こちらは「アガモスフィア」という全方向ドローンです。

成田: ドローンメーカーに転身するんですか?(笑)

西原: いえ、DICはあくまで素材や化学を扱う企業です。新たな挑戦の一環として開発しています。

平井: 開発担当の黒木さん、全方向ドローンとは、どういったものなのでしょうか?

黒木: DICが開発した「アガモスフィア」は、8つのプロペラを搭載しており、機体を傾けることなく、水平を保ったまま移動できる点が特徴です。さらに、地面に降りた際には転がるように走行することも可能です。

独自のプロペラ配置とガード構造により、飛行時の安定性を維持しつつ、地上を転がることも可能になるんです。

成田: 見た目よりも意外と軽いですね。転がるという発想は面白いですし、屋内や障害物の多い場所でも使いやすそうですね。

黒木: はい。特に被災地や狭い空間での物資運搬を想定しています。

従来のドローンは揺れが大きいため、精密機器や医薬品などの輸送には向いていませんでしたが、「アガモスフィア」なら安定した輸送が可能になります。

成田: この発想はどこから生まれたのでしょうか?

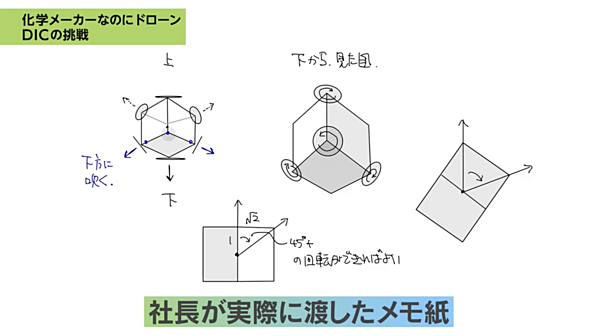

黒木: 開発のきっかけは、社長から「これを飛ばせないか?」とメモを渡されたことでした。そこから試作を始めました。

最初は難しいと感じましたが、社内の各分野の技術を結集し、化学メーカーとしての強みを生かしながら試行錯誤を重ねました。

その結果、CES(世界最大級の電子機器の見本市)では革新的なデザインや性能が評価され、CES Innovation Awards® 2025 Honoree を受賞しました。

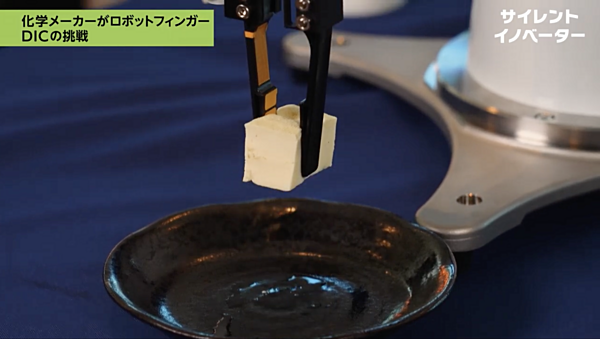

豆腐も掴めるロボット

西原: 次にご紹介するのが、ロボットフィンガー「MoR®」です。

成田: 開発担当の森さん、ロボットアームの先に付いているフィンガーが特徴なんですね。

森: そうです。このフィンガーは先端にセンサーがあり、さまざまなものを掴むことができます。

ロボット本体は「開く・閉じる」を繰り返しているだけですが、センサーが物体を検知すると掴む力を調整します。

平井: 豆腐のような柔らかいものでも掴めるんでしょうか?

森: はい。フィンガーの素材を変えることで、硬いものにも柔らかいものにも対応できるのが、素材メーカーとしての強みです。

従来のロボットフィンガーは、決まった力で物を掴む設計でしたが、「MoR®」は臨機応変に力を調整できるようになっています。

フィンガーの歪みを計測するセンサーが組み込まれており、物体ごとに異なる抵抗値の変化を感知することで、物を潰さずに掴むことが可能です。

成田: すごいですね。なぜこの技術を開発しようと思ったのですか?

森: 模様をプリントして遊んでいたのがきっかけです。

金属部に触れるとわずかに漏電し、模様によって流入する電流値と流れ出る電流値が変わることから、「これはセンサーに使えるかもしれない」と思いました。

それを発端に、ロボットフィンガーの開発に至りました。

平井: 遊びから生まれたなんて驚きですね。このロボットフィンガーは、どのような場面で活用されるのでしょうか?

森: ラボオートメーションを狙っています。

研究所で行われる実験をロボットで自動化することができれば、大きく生産性を向上させることが可能です。

退勤後、深夜にロボットが自動で実験をしてくれれば、作業効率が高まります。また、研究者の人件費を削減できるという、コスト面でのインパクトも大きいと考えています。

成田: たしかに、高度な技術や知見を持った研究者が何時間も単純作業をするのは、コスパが悪いですよね。プレパラートを並べたりだとか。

技術の発展につながる素晴らしい製品だと思います。

「CES目指す」1年で達成

平井: なぜDICは、化学メーカーでありながらドローンやロボットフィンガーの開発を行っているのでしょうか?

池田: 消費者や市場との距離を縮めるためです。

化学メーカーは、顧客の要望に沿って、最終的な製品で使われる素材や機能を開発するという受動的な側面が強い。DICも長い間、受け身のままで成長してきたのが実情です。

外部環境の変化が激しい現代では、消費者や顧客から何を求められているか分かりにくく、ただ待っているだけでは成長できないと考えました。

より消費者に近づき、自ら積極的に働きかけ、発信することで、事業や製品開発のヒントを得る必要がある。

そこで、「Direct to Society」という考え方を打ち出しました。その考えのもとに生まれた製品が、全方向ドローンやロボットフィンガーです。

成田: 「化学メーカーは何をしているかわかりにくい」と感じる人も多いと思いますが、そのイメージを変えたいという狙いもあるのでしょうか?

池田: おっしゃる通りです。最初からうまくいったわけではありませんが、ドローンやロボットフィンガーは私たちにも扱えそうだという感触があったんです。

成田: ドローンの開発担当者からは、「社長の手書きのメモを渡された」と伺いました。

池田: はい。最初のきっかけは、「Direct to Society」をやっていこうと話している際に、メンバーの一人が「弾むドローンを作りたい」と発言したことでした。

そのときにひらめいたアイデアを、急いで紙に書き留めたものだと思います。

成田: そこから実際に製品が生まれているんですよね。「実際に試してみる」という企業風土があるんですね。

池田: 「考えるだけでなく、作って試す」ことを大事にしています。

メンバーは大変だったかもしれませんが、実際に作って試行錯誤を繰り返すことで、アイデアが次々に出てくるんです。

成田: 社員は戸惑ったんじゃないですか?

西原: そうですね。「社長は本気なのか?」という反応もありましたが、何度も話を聞くうちに、皆が「やるしかない」と感じるようになりました。

平井: ドローン分野には既存メーカーが多いですよね。その中で、DICの強みはどういったところだと考えていますか。

池田: 最初から競合を意識していません。自分たちが考えたアイデアを社会に投げかけて、反応を得ることが大事なんです。

当たれば大きな成果につながりますし、外れても多くの学びを得られると思います。

また、先ほど成田さんがおっしゃっていましたが、化学メーカーという業界は、実際に何をしているのか理解されにくい面があります。

化学業界の専門用語や細かな製品情報だけではイメージが湧きにくいため、実際に形あるものを作ることで、より具体的に理解できるようになり、機能や特徴をアピールしやすくなるんです。

成田: 社内でも「CESでアワードを獲る」という目標を掲げて挑戦し、実際に「アガモスフィア」はCES Innovation Awards® 2025 Honoree を受賞しました。

池田: 私自身も大きな学びを得ましたし、メンバーもそれぞれ感じることがあったと思います。

エンジニア、マーケティング、クリエイターなど、国内外の専門家が注目してくれたことが、大きな成果だと考えています。

成田: 西原さんはこの変化をどのように感じていますか?

西原: 池田社長が「CESでアワードを取ろう」と方針を出してから、約1年で実現したスピード感と推進力には、本当に驚かされました。

成田: 大企業が、これまで手がけたことのない分野にスピード感を持って挑戦することは、なかなかできることではないですよね。

次の戦場は「AI」

平井: 先ほど、ロボットフィンガーの開発担当者が「遊びの中からアイデアが生まれた」とおっしゃっていました。

そういった自由な発想ができる企業風土について、どのようにお考えでしょうか?

池田: 私自身、遊び心を大切にしているので、実際に楽しんでいる部分もあるかもしれません。

私の「やってみよう」「作ってみよう」という姿勢に、社員が積極的に付き合ってくれることが、とても大事だと考えています。

遊びの要素がなければ、アイデアの連鎖も生まれにくいですからね。

成田: 新しい製品を生み出すために、遊び心を起点にまず実験し、反応を見ながら試行錯誤するというプロセスが、社内のカルチャーとして定着しているということでしょうか?

池田: まだ始めて3年ほどですが、この取り組みをカルチャーとして根付かせたいと考えています。

新しい製品の完成だけを追い求めるのではなく、そこから派生する技術や材料、さらには新しいソフトウェアやサービスなど、広い意味でのエコシステムが形成されれば、それ自体が私たちにとって新たなビジネス領域になると考えています。

成田: かつては「顧客の要望に応える」ことが最も合理的な時代もありましたが、今は社会全体が成熟し、新しい製品が次々と生まれる時代ですよね。

時代に合う、極めて理にかなったカルチャーだと思いました。

平井: このような社長の行動力や発想力に、社員の皆さんはついていけていますか?

西原: もちろん、ついていくのは大変な部分もありますが、ポジティブに受け止めてチャレンジしていきたいと思います。

成田: 社長の方針を自然に受け入れ、支え合っているんですね。

皆さんとお話ししていて、開発担当者から社長まで同じ言葉を使っていて、一貫性があると感じました。全員が同じ方向を向いているというのが伝わってきます。

ところで、今後に向けての課題はあるのでしょうか?

池田: AI技術が発展する今、AIと人間を繋ぐインターフェース、つまり「着るもの」や「触れるもの」などで発展の余地が大きいと感じています。

そうしたインターフェースは、まさに化学メーカーがデザインしていく分野です。未来を予測し、新しい市場を作ることは常に課題と捉えています。

成田: たしかに今後は物理的な空間にもAIが浸透していきますよね。

そこで、例えばDICの合成樹脂製品が重要な役割を果たし、ロボットフィンガーに使われているセンサー機能と連携して、新たに活躍する可能性もあるかと思います。

例えば、AIがセンシングして姿勢の改善を促す椅子をDICから提案し、さまざまなメーカーと協業して作っていくような、価値提案型の展開もあり得ますよね。

池田: 面白いですね。社会を変えるというのは、私たち化学メーカーが担うべき責任でもあります。素材を通じて化学の力を発揮し、サステナブルな社会の実現に貢献することが、私たちの使命であると考えています。

そして、そうした変革に成長が伴えば、理想的だと考えています。

関連コンテンツ

より詳しい情報を知りたい方は、各ページをご覧ください。