アジア各国から集まった若手技術者が、DICの東京工場で5日間の研修に参加。品質戦略を再認識し、実務に根ざしたディスカッションを通じて技術力と問題解決力を磨きました。しかし、この研修の価値はそれだけではありません。異文化の中で育まれた信頼と協働の姿勢、本社訪問で感じた「DICの一員としての誇り」、そして現場で生まれる“つながり”が、未来を創る力となっていく——。DICが描くグローバル人材育成のリアルな舞台裏を、ぜひご覧ください。

技術を超えて、心が通う瞬間

▲東京工場での研修の様子

DICでは、若手技術者が世界とつながり、現場で育つ環境があります。 6月末、東京工場にて、異なる文化・言語・市場環境を背景に持つ海外グループ会社のインキ関連技術者を迎え、5日間にわたって共に学び、語り合い、つながりを育む研修が行われました。参加者は、インド、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、スリランカ、中国、台湾の国や地域から集まった19名。DICグループのインキ・パッケージ分野を担う若手・中堅技術者たちです。

この研修は、パッケージング&グラフィック(P&G)部門が掲げるミッション「循環社会に適したパッケージを通して、社会のくらしに「安心・安全・便利」を提供する」のもと、技術と知識を磨く場であると同時に、グローバルな人材育成と技術力の共有を通じて、現地技術部署やその先のお客様と長期的な信頼関係を築くことを目的として毎年行われています。

今年のテーマは、「メーカーとしての品質戦略の重要性再認識」と「インタラクティブな学び」。参加者同士が実務経験や課題を持ち寄り、意見交換やディスカッションを通じて、深い学びを得ることを目指しました。

初日は、P&G品質保証1グループによる過去のクレーム事例の共有からスタート。同グループ員である講師から、講習の冒頭で目的を伝えたうえで、実際に起きた課題を振り返り、顧客からのクレームを未然に防ぐために必要なアクションや仕組みについて解説しました。質疑応答では、参加者から類似の事例を共有し、具体的な再発防止策を議論、問題解決力を高める有意義なセッションになりました。

参加者からは、「蓄積したナレッジの活用で未然防止の重要性を再認識し、今後の業務の再設計に多くの示唆を得られた」「若い世代への教育資料としても活用でき、DICの専門性と強さを育む内容だった」「状況の異なる各国メンバーとの意見交換が刺激になった」

たとえば、食品包装資材では、色、性能において顧客ごとに要求される項目が異なります。こうした違いを理解し、学習と改善を重ね誠実な姿勢で対応することが、DICの品質へのこだわりとクレームを未然に防ぐ鍵であるという気づきも共有されました。

▲東京工場での研修の様子

研修はリキッドインキ(主に軟包装フィルム向け)とペーストインキ(主に紙印刷物向け)の製品チームに分かれて進行。参加者自身によるプレゼンテーションでは、自国の市場ニーズや技術的課題、将来の開発テーマについて活発な意見交換が行われ、アジア市場の全体像をつかむ機会となりました。

実際の印刷機を使ったトラブルシューティングも好評で、「自国(現地)ではできない高速印刷機でのテストができた」と語る参加者も。印刷機側のトラブル回避や印刷品質向上に向けた自信と技術力向上を実感する場となりました。

また、マーケティング情報や新製品の応用についても自然と話題に上がり、国境を越えた知識と経験の交換が行われました。たとえば、軟包装フィルムにおけるデジタル印刷のトレンドについて議論をするなど、交流を通じて、技術的な課題への新たな気づきやアプローチが生まれる有意義な時間となりました。

講師陣は、各国の状況を踏まえた製品検討のアドバイスを行い、結果としてDICグループの仲間としての信頼と協働のカルチャーが体現されました。対面ならではの活発な議論と検討が展開され、参加者の積極性が際立つ研修となりました。

本社訪問で感じた「DICの一員であることの誇り」

▲本社での研修の様子

研修4日目には、東京・日本橋にある本社を訪問しました。海外の社員にとって本社訪問は私たちの想像以上に大きな意味を持つイベントです。遠く離れた場所で働く彼らにとっては、会社とのつながりを実感し、自分の役割や貢献が評価されていると感じられる貴重な機会です。かつて現地で共に働いた社員との再会もあり、参加者の間には自然と笑顔が広がりました。

パッケージング&グラフィック事業部門長の曽田正道は、海外からの研修の社員への想いを次のように語りました。

▲パッケージング&グラフィック事業部門長 曽田正道

「私たちは、地域のニーズを的確に捉えながら、製品ポートフォリオの強化とグローバルな展開を通じて、持続可能な社会の実現に貢献しています。皆さんが所属する各国・地域の視点は、この挑戦に欠かせない力です。安全第一に、そして常に変化に挑戦する姿勢を忘れずに、この研修で得た経験が、DICの未来をともに創る大きな一歩となることを心から願っています。日本での研修を有意義なものにし、それぞれの国に持ち帰ってください。」

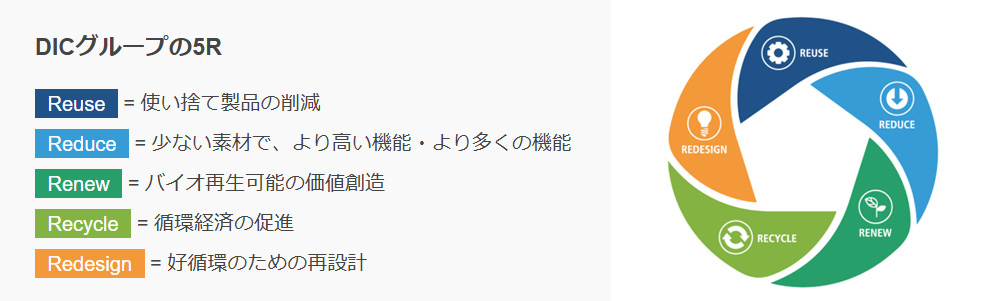

さらに曽田は、P&G事業部門としての誇りを持ち、異文化を尊重し合いながら、5R*に基づく持続可能な製品開発に取り組む姿勢が、DICの文化そのものであると強調しました。

*5R(Reuse, Reduce, Renew, Recycle, Redesign)

参加者にとってこの本社訪問は、事業の未来を見据えた戦略や持続可能な製品開発に触れることで、「DICの一員であることへの誇り」を実感する時間となりました。

研修の合間にも、つながりを育む時間

研修は技術だけでなく、人と人とのつながりを育む場でもあります。歓迎会・送別会では、講師と参加者がフラットに語り合い、仕事の話から日常の話まで、さまざまな交流が生まれました。

▲懇親会で

「人生の大きな思い出となった」と語る参加者もいました。

東京工場 研修事務局を担当する中田瑶子は、「この時期になると夏が始まると感じます」と語ります。日本の暑さに驚く参加者も多い中、タイトなスケジュールの合間を縫って、アフター5には買い物やスカイツリー観光、週末には河口湖や日光へのバスツアーにも参加しました。

▲バスツアーで河口湖へ

東京工場の最寄り駅である浮間舟渡駅には止まらない通勤快速電車に参加者が間違えて乗ってしまうハプニングもありましたが、「素敵な夏の思い出になった」と中田も振り返ります。

「みんな、来てくれてありがとー!」という気持ちが、今年も自然とこぼれました。

【コラム】DICが目指すサーキュラーエコノミーとは

DICは、持続可能な社会の実現に向けて、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の考え方を企業活動の中心に据えています。これは、資源を「使い捨てる」のではなく、「循環させる」ことで、環境負荷を最小限に抑えながら価値を生み出す取り組みです。DICグループでは、Reuse(使い捨ての削減)、Reduce(少ない素材で、より高い機能・より多くの機能)、Renew(バイオ再生可能の価値創造)、Recycle(循環経済の促進)、Redesign(好循環のための再設計)の独自の「5R」をもとに、様々な取り組みを進めています。詳しくはこちらをご覧ください。

DICの未来をつくるのは、現場の“つながり”

研修を通じて、参加者や講師からは次のような声が寄せられました。

「優れたものを提供することへの責任感とこだわりを感じた」

「DICが人材を育て、組織を作り、社会の中で存在感を高めようとしていることがよくわかった」

異文化交流が新たな気づきを生み、各国の技術者とのつながりが今後の課題解決に役立つと実感する声も多く聞かれました。研修で得た知識や経験は、各国の現場に還元され、現地の製品開発や顧客対応に活かされていきます。

この研修は、2011年からコロナ禍の期間を除き12回開催され、累計参加者は143名にのぼります。原料選択、製品開発アプローチ、品質管理、生産プロセス、製品開発と開発段階での評価など、多くの成果が積み重ねられてきました。過去の参加者の中には、現在技術の重要なポジションで活躍している社員が多くいます。

▲本社前での集合写真

DICがグローバル企業として、技術力と人材育成を両輪に未来を切り拓いていく姿が、ここにはあります。この研修は一過性のものではなく、DICの未来を支える礎です。そしてその礎は、現場で育まれる“つながり”によって、より強く、より広く、世界へと広がっていきます。

※ 記載内容は2025年6月時点のものです

関連コンテンツ

より詳しい情報を知りたい方は、各ページをご覧ください。